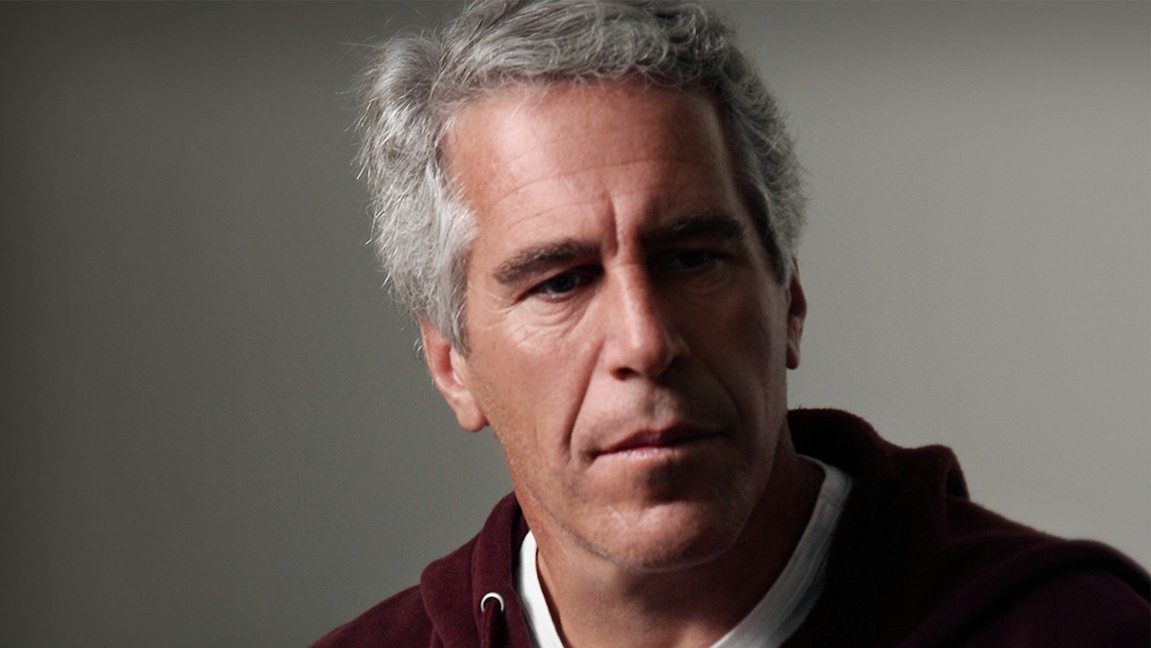

ما يميز فضيحة جيفري إبستين في موجتها الأخيرة ليس فقط حجم الجرائم أو بشاعتها، بل طبيعة الصمت الذي أحاط بها لسنوات طويلة، والصورة التي بدأت تتضح اليوم عن عالم موازٍ تتحرك فيه النخب السياسية والمالية بعيدًا عن أعين القانون والمساءلة. فالقضية لم تعد تتعلق بشخص واحد استغل نفوذه وماله، بل بشبكة علاقات متداخلة تكشف خللًا بنيويًا في النظام الدولي الذي يرفع شعارات حقوق الإنسان والشفافية، بينما يعجز عن حماية أضعف فئاته.

إعادة فتح الملفات وتسريب الوثائق أعادا طرح سؤال قديم جديد حول من يملك القوة الحقيقية في العالم، وهل يمكن محاسبة من يقفون في قمة الهرم السياسي والاقتصادي؟ فالتعامل الرسمي المتردد مع القضية، ومحاولات حصرها في إطار جنائي ضيق، يعكسان خوفًا واضحًا من أن تؤدي الحقيقة الكاملة إلى تقويض ثقة الجمهور في مؤسسات الحكم الغربية. هذا التردد غذّى شعورًا متناميًا لدى الرأي العام بأن العدالة تُدار بميزانين، وأن القانون يصبح أكثر مرونة كلما اقترب من أصحاب النفوذ.

على الصعيد السياسي، تحولت فضيحة إبستين إلى أداة صراع داخل الأنظمة الديمقراطية نفسها، حيث استُخدمت في الحملات الانتخابية لتشويه الخصوم، بدلًا من أن تكون مدخلًا لإصلاح جذري. هذا التسييس أضعف من فرص المحاسبة الحقيقية، وحوّل القضية من مأساة إنسانية إلى ورقة ضغط مؤقتة، سرعان ما تُطوى عندما تتغير موازين المصالح.

أما دوليًا، فقد ساهمت الفضيحة في تعميق الشكوك تجاه الخطاب الأخلاقي الغربي، خصوصًا في مناطق مثل الشرق الأوسط، حيث يُنظر إلى هذه القضايا باعتبارها دليلًا إضافيًا على ازدواجية المعايير. فحين تُمارس ضغوط سياسية وإعلامية على دول المنطقة بذريعة حقوق الإنسان، يقابلها صمت أو تمييع عندما تتورط شخصيات غربية نافذة في جرائم موثقة. هذا التناقض عزز خطابًا ناقدًا للهيمنة الغربية، وفتح المجال أمام قوى دولية منافسة لتقديم نفسها بوصفها بديلًا أقل نفاقًا، حتى وإن لم تكن بالضرورة أكثر التزامًا بالقيم ذاتها.

في السياق الإقليمي، استُخدمت فضيحة إبستين أيضًا لفهم آليات التأثير غير المباشر على قرارات السياسة الخارجية، حيث أظهرت القضية كيف يمكن للعلاقات الشخصية والمالية أن تلعب دورًا في توجيه النقاشات الكبرى، من النزاعات المسلحة إلى السياسات الاقتصادية. هذا الإدراك عمّق من حالة الريبة الشعبية تجاه أي تقارب مع النخب الغربية، ورسخ قناعة بأن المصالح الخفية غالبًا ما تكون المحرك الأساسي خلف القرارات المعلنة.

من خلال ذلك، تمثل فضيحة إبستين مرآة تعكس أزمة أخلاقية أوسع في النظام الدولي، أزمة لا يمكن حلها بمجرد كشف أسماء أو نشر وثائق، بل تتطلب إعادة تعريف حقيقية لمفهوم المساءلة والسلطة. فبدون ذلك، ستبقى القضية مجرد فصل آخر في سجل طويل من الفضائح التي تهز الرأي العام مؤقتًا، ثم تختفي، بينما يستمر النظام نفسه في إنتاج الأزمات ذاتها بأسماء جديدة ووجوه مختلفة.

تكشف قضية جيفري إبستين، في امتداداتها الراهنة، عن بُعد آخر أكثر خطورة يتمثل في هشاشة المنظومة القانونية عندما تتقاطع مع المصالح السياسية العابرة للحدود. فالتعامل المتأخر مع القضية، ثم الكشف الجزئي والمتدرج عن تفاصيلها، يعكسان نمطًا مألوفًا في إدارة الفضائح الكبرى، حيث يتم امتصاص الصدمة الأولى للرأي العام، ثم التحكم في مسار المعلومات بما يقلل من الأضرار السياسية الممكنة. هذا النمط لا يضعف ثقة الشعوب في الأفراد المتورطين فحسب، بل في فكرة العدالة ذاتها.

الأخطر في هذه الفضيحة هو أنها سلّطت الضوء على مفهوم "الحصانة غير المعلنة" التي يتمتع بها بعض الفاعلين الدوليين. فحتى بعد الوفاة الغامضة لإبستين، ظل التركيز موجّهًا نحو التفاصيل الثانوية، بينما بقيت الأسئلة الجوهرية حول المتواطئين والشبكات الداعمة دون إجابات حاسمة. هذا الفراغ في الحقيقة فتح الباب أمام نظريات الشك، لكنه في الوقت نفسه يعكس فشلًا رسميًا في تقديم رواية شفافة ومقنعة، وهو ما زاد من الاستقطاب السياسي داخل المجتمعات الغربية نفسها.

في الشرق الأوسط، لم تُقرأ القضية باعتبارها حدثًا منفصلًا، بل كجزء من سياق أوسع يتعلق بطبيعة العلاقات الدولية غير المتكافئة. فالنخب السياسية والإعلامية في المنطقة تناولت الملف بوصفه مثالًا على التناقض بين الخطاب الغربي حول القيم، والممارسات الفعلية خلف الكواليس. هذا الإدراك عزز من حالة التشكيك الشعبي في أي دعوات إصلاح أو تدخل تُطرح من الخارج، وكرّس شعورًا بأن النظام الدولي الحالي لا يعاقب إلا الضعفاء، بينما يمنح الأقوياء فرصة الإفلات المتكرر.

كما ساهمت الفضيحة في إعادة طرح النقاش حول دور الإعلام العالمي، وحدود استقلاله عندما يتعلق الأمر بفضائح تمس مراكز النفوذ. فالتغطية الانتقائية، والتركيز على أسماء دون غيرها، أظهرا كيف يمكن للإعلام أن يتحول من سلطة رقابية إلى أداة إدارة للأزمات، وهو ما انعكس سلبًا على مصداقيته، خاصة في نظر جمهور الشرق الأوسط الذي يتابع هذه القضايا من موقع الشك التاريخي.

من هنا، فإنَّ تداعيات فضيحة إبستين لا تُقاس فقط بعدد الوثائق المنشورة أو الشخصيات التي أُحرجت، بل بمدى قدرتها على إحداث تغيير فعلي في قواعد اللعبة السياسية والأخلاقية. وحتى الآن، يبدو أن النظام الدولي يميل إلى احتواء الصدمة بدلًا من التعلم منها، ما ينذر بأن هذه القضية، بالرغم من ضخامتها، قد تنضم إلى قائمة طويلة من الفضائح التي كشفت العيوب، لكنها لم تُصلحها.