في البدء كان المرض صرخة، والطبّ إصغاء.

ثم جاء العلمُ بأجهزته الدقيقة، فصار الجسدُ كتابًا يُقرأ لا وجعًا يُحسّ.

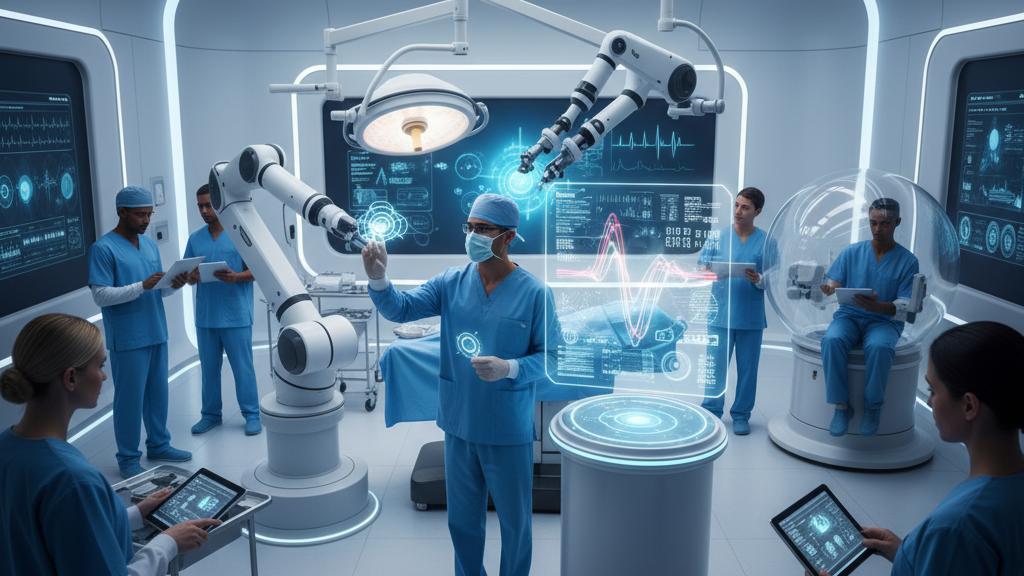

واليوم، يقف الذكاء الصناعي عند عتبةٍ لم يبلغها أحد من قبل،

يمدّ بصره في عروقنا، ويحسب نبضنا كما يُحسب الزمن،

ويُمسك بخيطٍ خفيّ بين الحياة والموت… لا بيدٍ دافئة، بل بخوارزميةٍ باردة.

فهو لا يرى الدمعة، لكنه يقرأ كيمياءها.

لا يسمع الوجع، لكنه يترجمه إلى أرقامٍ ورسومٍ بيانية.

ولأنّه يعرف كل شيء عن أجسادنا،

فقد بدأ شيئًا فشيئًا يعرف عنا أكثر مما نعرف نحن عن أنفسنا.

فهل سيكتفي بتشخيص المرض؟

أم سيطال يومًا أعماق النفس التي تُخفي وراء الألم حكايةً لم تُروَ؟،

فالذكاء الصناعي لا يخطئ،

لكنه لا يشعر.

يُجيد الحساب، ويعجز عن التأمل.

إنه يلمس الجسد ولا يدرك الروح،

ويُشخّص العِلّة دون أن يفهم المعنى الكامن خلفها.

بينما الطبيب بكل ضعفه، وتردده، ودمعةِ عينه التي يخفيها

يملك ما لا تملكه الآلة وهو دفء الوجود.

فالطبّ ليس مهنةً تُمارس، بل علاقةٌ تُبنى.

وهو حوارٌ بين عقلٍ يبحث عن السبب وقلبٍ يبحث عن الأمل.

وحين يغيب القلب، يصبح الشفاء ناقصًا،

تمامًا كما تكون القصيدة ناقصةً حين تُكتب بلا إحساس.

وقد يُشخّص الذكاء الصناعي أمراضنا بدقةٍ لا تخطئ،

لكن من يُشخّص خوفنا؟

من يقرأ رعشة اليد حين تُسلّم على الطبيب،

أو رجفة الصوت حين يُقال للمريض “كل شيء سيكون بخير”؟

فذلك ما لا يُكتَب في الشيفرات،

ولا يُترجَم في لغة الآلة،

لأنّه يسكن حيث لا تصل التكنولوجيا في عمق الإنسان.

وسيظل الذكاء الصناعي يتقدّم،

وسيظل الإنسان رغم كل ذلك أكثر عمقًا،

لأنه الوحيد الذي يعرف أن الشفاء لا يُقاس بدرجة الحرارة،

بل بدرجة الإحساس.