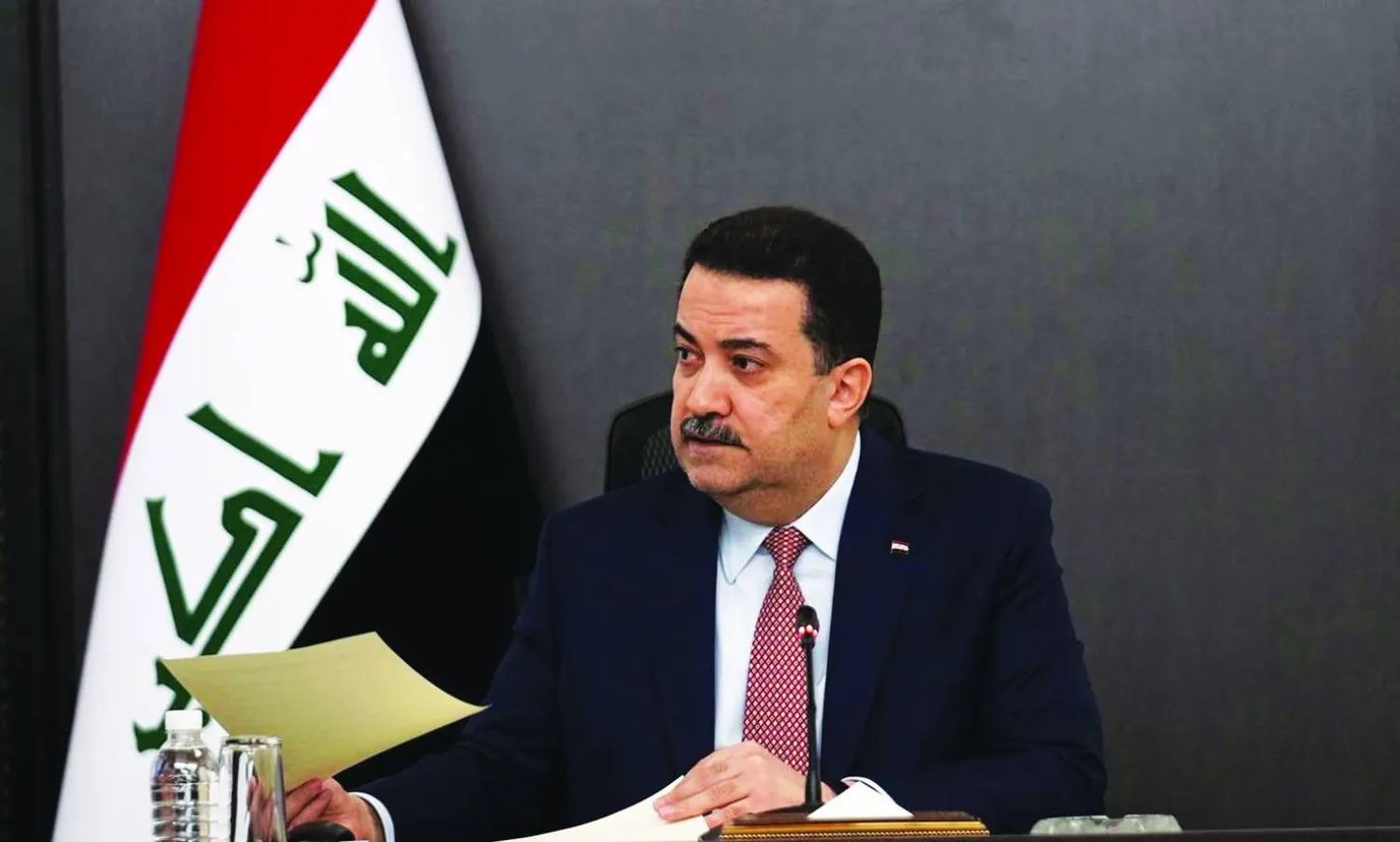

بعد انقشاع غبار المعركة الانتخابية التي شهدها العراق في 11 أكتوبر (تشرين الثاني) 2025، يبدو أن النتائج الرقمية لم تكن كافية لتبديد الضباب السياسي. فبينما أفرزت الصناديق فوزاً لافتاً لقائمة "الأعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (46 مقعداً)، وتماسكاً لقوى "الإطار التنسيقي" التقليدية، يجد "المطبخ السياسي" في بغداد نفسه أمام معضلة مكررة: هل نذهب نحو استحقاق انتخابي يمنح الفائز ولاية ثانية، أم نعود إلى "الكتالوج" السياسي القديم الذي أنتج حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي؟

"لعنة" الكتلة الأكبر: الفوز الذي قد يتحول إلى عبء: رغم أن المنطق الديمقراطي يفترض أن الطريق سالكة أمام السوداني للتجديد، إلا أن الكواليس تروي حكاية مغايرة. حصول السوداني على كتلة نيابية وازنة (الأكبر شيعياً بشكل منفرد) قد تحول من نقطة قوة إلى مبعث قلق لشركائه في "الإطار التنسيقي". تخشى الزعامات التقليدية (دولة القانون، العصائب، وغيرهم) من تكرار سيناريو "الزعيم الأوحد" الذي يهيمن على القرار مستنداً إلى شرعية الأصوات. لذا، فإن فوز السوداني بالأصوات لا يعني حتمية فوزه بالمنصب، بل قد يجعله هدفاً لمحاولات تحجيم قاسية، تضعه بين خيارين: إما القبول بشروط الحلفاء، أو الخروج من الباب الذي دخل منه.. فالعراق يعمل بنظام برلماني توافقي، حيث لا يُنتخب رئيس الوزراء مباشرة من الشعب، بل من خلال الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب. وتشير تحليلات صحفية متعددة إلى أن التحالفات التي تتشكل بعد الانتخابات هي العامل الحاسم في تسمية رئيس الوزراء، وقد تتغير موازينها بسرعة وفقاً للتفاهمات بين القوى السياسية. كما أن التوافق الداخلي والإقليمي يبقى شرطاً أساسياً لتمرير أي مرشح. لذلك، فإن ارتفاع أصوات السوداني يعزز موقعه التفاوضي، لكنه لا يكفي وحده لضمان المنصب دون دعم واضح من التحالفات المؤثرة.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن: في حال وصل الخلاف بين "طموح السوداني" و"مخاوف الإطار" إلى طريق مسدود (Political Deadlock)، هل يكون الحل في استنساخ تجارب 2018 و2021؟

التاريخ القريب يخبرنا أن القوى السياسية، عندما تعجز عن تمرير مرشح قوي من داخلها، تلجأ إلى خيار "التسوية": شخصية تكنوقراط أو مستقلة، بلا أذرع نيابية (صفر مقاعد)، لتكون مهمتها إدارة الأزمة لا الحكم. هذا السيناريو، الذي جاء بالعبادي وعبد المهدي والكاظمي سابقاً، يبقى ورقة مطروحة بقوة على الطاولة كـ "مخرج طوارئ". هذا السيناريو ممكن تماماً في المشهد السياسي العراقي، بل يظل أحد أكثر الخيارات حضوراً عندما تصل القوى المتنافسة إلى نقطة انسداد لا تستطيع معها الاتفاق على مرشح قوي من داخل منظومتها. فالتجارب القريبة لاختيار رؤساء الوزارات أثبتت أن خيار التسوية يصبح مرجّحاً كلما تعذّر تمرير مرشح يمتلك ثقلاً حزبياً أو كتلة نيابية كبيرة. عندها تلجأ القوى السياسية إلى شخصية تكنوقراط أو “محايدة” بتمثيل نيابي منعدم أو ضعيف، لتقوم مقام «مدير أزمة» أكثر من كونها "رئيس حكومة كامل الصلاحيات."

اليوم، ومع تشتت التحالفات وتضارب الحسابات داخل القوى الشيعية والسنية والكردية، يبقى هذا الخيار مطروحاً كـ مخرج طوارئ جاهز في حال فشلت الصفقة حول السوداني أو أي مرشح آخر. ورغم أن الظروف الحالية قد تمنح السوداني فرصة أكبر، إلا أن مشهد "رئيس التسوية" لم يُغادر أدوات اللعبة السياسية بعد، وقد يُعاد استخدامه إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.

لكن العودة لهذا الخيار في 2025 محفوفة بمخاطر جمة:

نعم، اللجوء إلى خيار رئيس حكومة تسوية يحمل مخاطر محتملة، لأنه غالباً ما يفرز حكومة ضعيفة بلا قاعدة سياسية تحميها أو تمنحها القدرة على اتخاذ القرارات. فغياب السند النيابي يجعل الرئيس عرضة لضغوط القوى المتنفذة التي تملأ الفراغ وتمارس نفوذاً أكبر خلف الكواليس، ما يضعف مؤسسات الدولة ويحوّل الحكومة إلى إدارة يومية للأزمة بدلاً من تنفيذ برنامج فعلي. كما تصبح مثل هذه الحكومة هشّة أمام أي خلاف سياسي، وقابلة للسقوط السريع كما حدث مع عبد المهدي، فضلاً عن تعطّل الإصلاحات التي تتطلب جرأة لا يمتلكها رئيس بلا أدوات. وفي الخلاصة، قد يهدئ خيار التسوية الموقف في لحظة انسداد، لكنه غالباً ما ينتج حكومة قصيرة العمر، محدودة الفاعلية، وتزيد من تراكم الأزمات أكثر مما تعالجها. كما أن الناخب الذي صوت لـ "مشروع الخدمات" سيعتبر الإتيان بشخصية مجهولة التفافاً على صوته، مما قد يفجر الشارع الذي يترقب الإنجاز لا التسويف. إضافة إلى أن وجود الصدريين خارج البرلمان يجعل أي حكومة "تسوية ضعيفة" لقمة سائغة للمعارضة الشعبية، وربما يؤدي لانهيارها سريعاً.

القراءة الواقعية للمشهد تشير إلى أن العراق قد لا يذهب لمرشح جديد كلياً، ولا لولاية ثانية مطلقة الصلاحيات، بل لـ "حل وسط". السيناريو الأرجح هو إعادة تدوير السوداني نفسه، ولكن ليس بصفته "الفائز الأول"، بل بصفته "مرشح التسوية الجديد". سيتم التجديد له بشرط "تقليم أظافر" كتلته النيابية، وإخضاع قراراته الاستراتيجية لزعماء الكتل في الإطار الشيعي، مع تقاسم دقيق للوزارات السيادية يضمن بقاء مفاصل الدولة العميقة بيد الأحزاب التقليدية.

شكل الحكومة القادمة لن يحدده عدد المقاعد بقدر ما ستحدده "توازنات القلق". العراق مقبل إما على حكومة "السوداني المكبل"، الذي يصارع لإكمال مشروعه الخدمي وسط حقول ألغام سياسية، أو مفاجأة من العيار الثقيل بظهور "كاظمي جديد" يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، لتبدأ دورة جديدة من المراحل الانتقالية.

الأيام المقبلة حبلى بالمفاوضات الشاقة، والثابت الوحيد هو أن "الأغلبية الرقمية" في العراق لا تكفي وحدها لصناعة "الزعيم". إن النقد الجوهري الذي يوجه للتجربة الديمقراطية العراقية بعد عام 2003، ورغم الإطار الدستوري الذي أرساها، يتمثل في فشلها الذريع في التحول إلى ديمقراطية مواطنة حقيقية، وظلت بدلاً من ذلك أسيرة للمكوناتية السياسية؛ وهو استنساخ غير معلن للنموذج اللبناني الفاشل للديمقراطية التوافقية. هذه الآلية، التي كرست المحاصصة الطائفية والعرقية كأداة لتقاسم السلطة والثروات، ضمنت تمثيل المكونات وليس تمثيل المواطنين، مما أدى إلى تغليب الولاء للطائفة أو الحزب أو الزعيم على الانتماء الوطني الموحد، ما أضعف الهوية الوطنية الجامعة بشكل ممنهج. ونتيجة لذلك، تحولت مؤسسات الدولة، بما فيها الوزارات والمناصب الأمنية، إلى مغانم لشبكات المصالح الحزبية والمكوناتية بدلاً من أن تكون أداة محايدة لخدمة الشعب، الأمر الذي شرعن الفساد المالي والإداري وجعله هيكلياً. علاوة على ذلك، فرض هذا النظام المكوناتي تشكيل حكومات توافق وطني دائمة، وهو ما ألغى فعلياً وجود أغلبية حاكمة قادرة على تحمل المسؤولية ومعارضة فعالة قادرة على المحاسبة وتقديم البدائل، مما أدى إلى شلل في اتخاذ القرارات وحلول وسط ضعيفة وهشة، ليصبح البرلمان في النهاية سوقاً لتقاسم النفوذ بدلاً من كونه منبراً لتمثيل إرادة المواطنين.