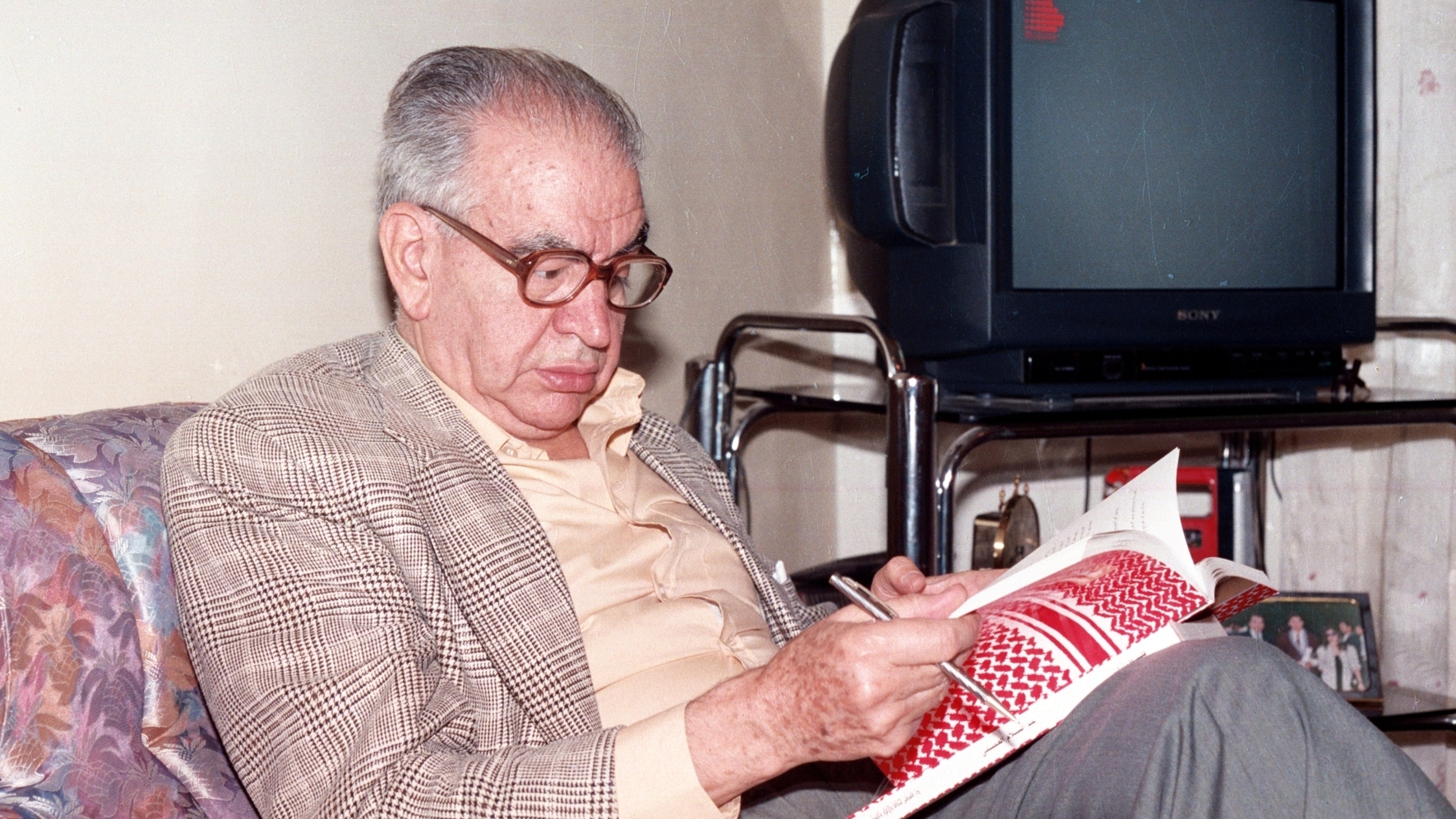

ليس من السهل أن نتحدث عن عبد السلام العجيلي، ذاك الطبيب والأديب والسياسي والرحالة والناقد، من دون أن نتورط في متاهةٍ تتقاطع فيها السيرة الفردية مع السيرة الوطنية، ويختلط فيها الخاص بالعام، حيث يبدو الرجل وكأنه خُلق ليكون أكثر من شخص، أكثر من مهنة، وأكثر من انتماء واحد. فمن يتتبع حياته، التي امتدت قرناً إلا قليلاً، يكتشف أنّه عاش بعينين مفتوحتين على العالم، وقلبٍ مشدود إلى بيئته الأولى، وذهنٍ لم يكفّ يوماً عن القراءة، ولم يهدأ عن كتابة الحياة بصيغتها الأدبية والإنسانية.

العجيلي، المولود في الرقة على ضفاف الفرات، لم يكن مجرد أديب من أبناء مدينة سوريةٍ مهمشةٍ في الأطراف، بل كان صورة مصغّرة عن الشرق كله في سعيه لالتقاط التفاصيل الصغيرة وتحويلها إلى أدب خالد. فقد جمع بين الدراسة العلمية في كلية الطب بجامعة دمشق، وبين ولع مبكر بالتراث العربي شعراً ونثراً، وبين اهتمام متواصل بالسياسة والشأن العام، وبين شغف بالسفر والرحلة. وفي كل ذلك كان أقرب إلى النموذج الموسوعي الذي عرفته الحضارة العربية في عصور ازدهارها، حيث لم يكن المثقف ينحصر في حقل واحد، بل يتنقل بين المعارف كما يتنقل الرحّالة بين المدن.

منذ سنواته الأولى، كان الفرات بالنسبة للعجيلي ليس مجرد نهر يروي الأرض ويهب الحياة، بل هو كتاب مفتوح يتدفق بالحكايات. الضفاف التي نشأ بينها، بمدنها وقراها وأسواقها وعاداتها، شكّلت بيئته الأولى التي طبعت لغته ومخيلته. في الفرات وجد الموروث الشعبي، الأساطير الصغيرة، الأمثال، الأغاني التي تتردد في مواسم الحصاد، وحكايات الجدات التي تتنقل بين السهرات. ومن هذا النسيج الشعبي الغني، تفتحت عيناه على التراث الكبير: المعلقات، الشعر العباسي، حكايات التاريخ العربي الإسلامي. وهكذا تشكلت شخصيته بين الضفتين: ضفة الفرات الحيّة ودفاتر الأدب العتيق.

لقد ظلّ العجيلي وفياً لهذه البيئة حتى وهو يتنقل بين دمشق وحلب وبيروت وباريس. لم يهجر مدينته الرقة، بل ظل يكتب عنها، وعن تاريخها، وعن علاقة الإنسان بمكانه فيها، وكأنه يعلن أنّ الأدب الحقيقي لا ينفصل عن الجذور. كان يرى أنّ هواء الرقة يمنحه إلهاماً خاصاً، وأنّ حجارتها القديمة، وأسواقها، ومقاهيها الصغيرة، تمنحه مادة لا تنضب للكتابة. حتى حين كتب عن مدن أخرى مثل تدمر أو الرها، كان يربطها بخيط خفي بمدينته الأولى، وكأنها كلها وجوه لمدينة واحدة يسكنها في داخله.

ما يُميز العجيلي أنه لم يرضَ أن يكون محصوراً في خانة الأديب فقط. مارس الطب، ليس بوصفه مهنة باردة، بل كهواية إنسانية، كفنٍّ آخر يمنحه فرصة للتعامل مع الجسد والروح معاً. كان يقول دوماً إنه يمارس الطب بروح الهاوي، مثلما يمارس الأدب بروح الهاوي أيضاً. هذه الفكرة، أن تكون هاوياً في كل شيء، لم تكن تعني لديه نقصاً في الاحتراف، بل كانت تعني التحرر من قيود الاحتراف الجامدة، والانطلاق وراء شغف حقيقي لا تحده قواعد ولا أنظمة صارمة.

لكن هذا الطبيب الأديب لم يكتف بالعيادة والكتاب، بل دخل غمار السياسة، فتولى حقائب وزارية مختلفة، وكان عضواً في البرلمان السوري، بل وشارك في جيش الإنقاذ للدفاع عن فلسطين عام 1948، مؤكداً أن دوره لا يتوقف عند حدود الأدب والفكر، بل يمتد إلى ساحات الصراع الوطني والقومي. كان يرى أنّ الكاتب لا يعيش في برج عاجي، بل عليه أن يكون حاضراً في قضايا عصره، مشاركاً بفعالية، ولو كلّفه ذلك مواجهات وصراعات.

في سنواته الأولى للكتابة، انجذب العجيلي إلى الأدب الساخر، فكتب نصوصاً قصيرة تتأمل تناقضات الحياة اليومية. كانت المفارقات تثيره، تدفعه إلى التقاط اللحظات الساخرة التي تكشف بواطن الناس والمجتمع. بهذا المعنى كان ساخراً بعمق، لا سخرية سطحية عابرة، بل سخرية ناقدة تنطوي على تفكير عميق في طبائع البشر ومفارقات وجودهم. وربما كان في هذه السخرية شيء من العلاج النفسي، مثلما في الطب علاج للأجساد.

يُعد العجيلي واحداً من أبرز كتّاب القصة القصيرة في الوطن العربي، لا لأنه كتب كثيراً فحسب، بل لأنه كتب بطريقة مختلفة، تجمع بين التراث والمعاصرة، بين حسّ شعبي بسيط ووعي فكري متقدم. قصصه ليست مجرد حكايات، بل هي لوحات نفسية واجتماعية، تعكس الإنسان العربي في أزماته وآماله، في ضعفه وقوته، في سخريته وأحلامه. إنّها قصص مكتوبة من لحم الحياة اليومية، لكنها ترتفع إلى مستوى الأدب الراقي الذي يُقرأ كوثيقة عن زمن وبيئة كاملة.

من المدهش أن العجيلي ظلّ يصرّ حتى وفاته على أنه "هاوٍ"، سواء في الطب أو الأدب أو السياسة. هذه الفكرة التي قد تبدو للبعض تقليلاً من شأنه، هي في الحقيقة مفتاح لفهم روحه. فهو أراد أن يظل منفتحاً على الحياة، غير محكوم بقوالب الاحتراف، يمارس كل شيء بشغف وحبّ، لا بواجب ثقيل. وربما لهذا السبب احتفظ بقدر كبير من العفوية والبساطة في كتابته، وفي علاقاته الإنسانية، وفي حضوره الاجتماعي. لم يكن ذلك الأديب المتعالي على الناس، بل كان واحداً منهم، يحاورهم بلغتهم، ويكتب لهم ومن أجلهم.

ارتبط العجيلي بمدينة الرقة السورية كما يرتبط العاشق بمعشوقته. كتب عن تاريخها، وعن حاضرها، وعن أحلامها في التطور والبناء. لم ينظر إليها كمدينة صغيرة منسية، بل كعاصمة للروح. كان يرى أنّ المدن ليست مجرد عمران أو اقتصاد، بل هي كائنات حية، تتنفس من خلال سكانها وأدبائها. ولذلك ظلّ وفياً لمدينته، يسعى إلى توثيق ذاكرتها، وإبراز جمالها، والكتابة عن هوائها وفضائها وأهلها.

إنّ تجربة العجيلي الأدبية تكشف عن علاقة معقدة بين الهوية والذاكرة. فهو من جهة ابن التراث العربي القديم، يحفظ الشعر والأمثال والحكايات، ومن جهة أخرى ابن الحداثة، درس الطب في الجامعة، وقرأ الأدب العالمي، وانفتح على ثقافات مختلفة. هذا التوازن بين الأصالة والمعاصرة هو ما جعل كتاباته غنية ومميزة، فهي لا تنغلق في الماضي، ولا تذوب في الحاضر، بل تحاور الاثنين في آن.

لم يكن العجيلي بعيداً عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي. فقد عاش في فترة كانت سوريا فيها تعيش تحولات سياسية واقتصادية عميقة، من الاستقلال إلى الانقلابات العسكرية إلى بناء الدولة الحديثة. ومن موقعه كبرلماني ووزير، كان يعي أهمية التعليم والجامعات في نهضة الأمة. ولهذا ظلّ يشدد على قيمة الثقافة والبحث العلمي، وعلى ضرورة أن يكون المثقف منخرطاً في قضايا مجتمعه.

كانت الرحلة بالنسبة له نمط حياة. تنقل بين مدن الشرق، وزار الغرب، وحضر ندوات ومؤتمرات في عواصم عدة. هذه الأسفار لم تكن مجرد انتقال جغرافي، بل كانت مختبراً لاكتشاف العالم والناس، وإعادة التفكير في الذات. وفي كل مدينة كان يجد انعكاساً ما لمدينته الرقة، وكأنه يبحث عنها في كل مكان.

رحل العجيلي تاركاً وراءه نتاجاً أدبياً متنوعاً: قصص قصيرة، مقالات أدبية، دراسات تاريخية وفلكلورية، كتابات عن الرقة، ومقالات في الصحف والمجلات. لكنه ترك قبل كل ذلك سيرة إنسان عاش بشغف، مارس كل شيء بروح هاوٍ، أحب الحياة والناس، ودافع عن قضايا وطنه وأمته.

إنّ استعادة سيرته اليوم ليست مجرد تكريم لكاتب كبير، بل هي دعوة لإعادة التفكير في معنى المثقف، وفي علاقة الأدب بالطب والسياسة والمجتمع. هي تذكير بأنّ الكاتب الحقيقي لا ينفصل عن بيئته، ولا ينعزل عن عصره، بل يعيش متورطاً في تفاصيله، مشاركاً في قضاياه، باحثاً عن الجمال حتى في أقسى الظروف.

العجيلي لم يكن كاتباً محترفاً، ولا سياسياً محترفاً، ولا طبيباً محترفاً كذلك، بل كان هاوياً كبيراً، ولكن أي هاوٍ! هاوٍ جعل من الهوى فلسفة حياة، ومن الهواية طريقاً للإبداع، ومن العفوية باباً إلى الخلود.