إيلاف من فيينا: في دمشق، ليست الحجارة جمادات صامتة، بل ذاكرة متجسدة في كل حجر، ونداء عتيق يتردّد في كل جدار، وتاريخ حي يَكتب نفسه على النوافذ والشرفات والطرقات، مدينة تراكم القرون على أكتافها وتعيش اليوم بصراع مع حاضرها المثقل بالجراح، لكنها تظل وفية لذاكرتها، ولعل من أبرز شواهد هذه الذاكرة صالة الكندي.

صالة الكندي في دمشق التي لم تكن يوماً دار عرض محايدة بل فضاءً روحياً عميقاً، ملتقى للأجيال ونافذة مفتوحة على الحلم.

حين أعلنت وزارة الأوقاف أنها استعادت المبنى من ورثة المستثمر ومنحته للمؤسسة العامة للسينما لخمس سنوات بدا الأمر في شكله الأول خطوة إدارية عادية، لكن في العمق كان إعلاناً عن معركة وجودية، فالمكان ليس مجرد عقار بل ذاكرة جمعية لشعبٍ لم يعرف معنى الفرح إلا على مقاعد صالاته، صالة شهدت على طفولة السوريين وشبابهم، على أحلامهم وآلامهم، على سعيهم الدائم للبحث عن لحظة ضوء وسط عتمة طويلة.

دمشق تحفظ صورتها

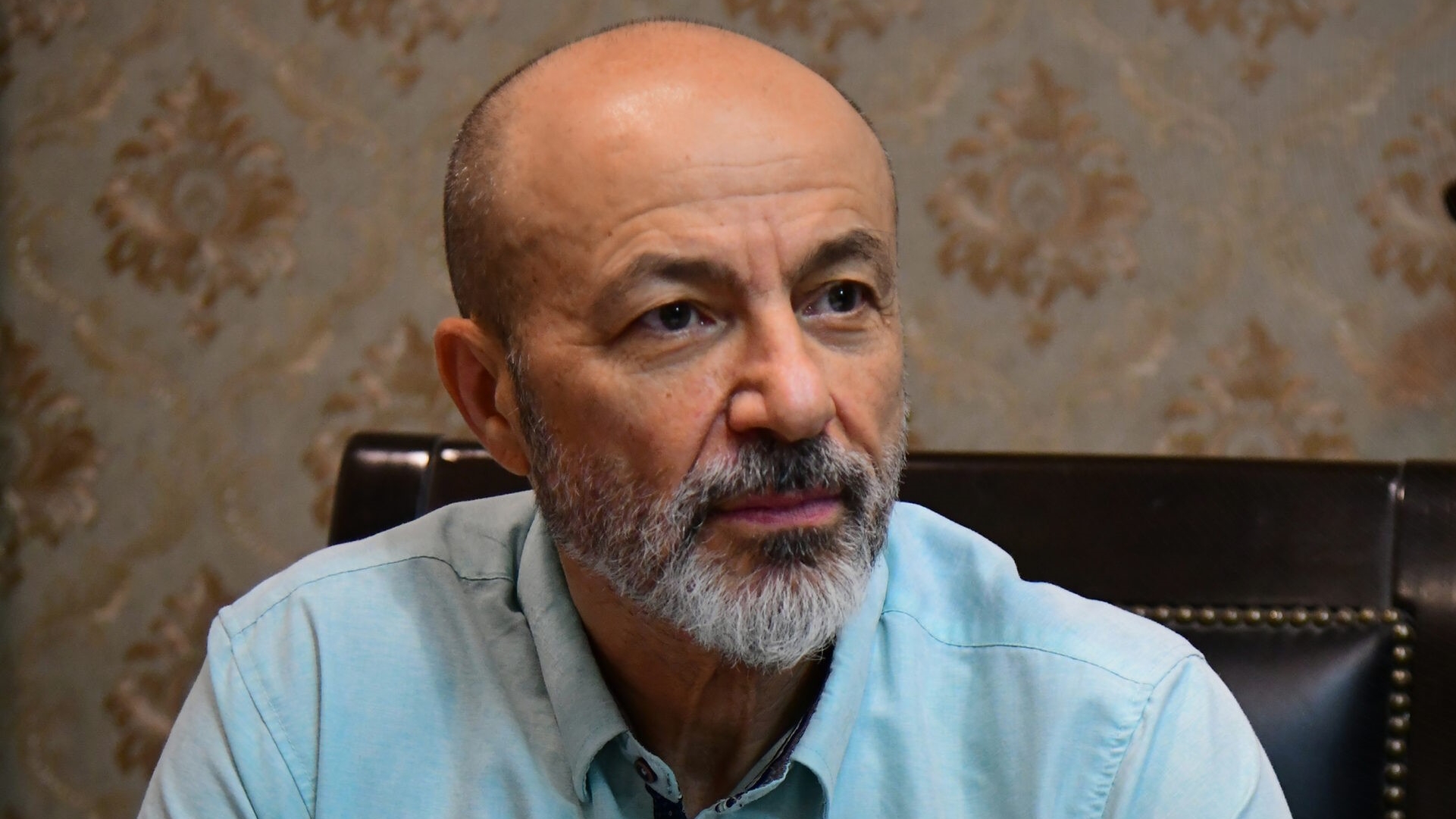

يقول الفنان جهاد عبده، المدير العام للمؤسسة العامة للسينما، إن "الكندي تحمل ذاكرة جمعية للأجيال السورية منذ الطفولة، وأنها كانت منبراً للأفلام العالمية، ووعاءً لذاكرة جماعية لا يمكن التفريط بها"، وهي بالفعل ليست صالة عابرة بل مرآة تحولت على شاشتها أحلام المدينة وآمال أبنائها، ومن مقاعدها تعلّم الناس أن السينما ليست ترفاً بل ضرورة وجودية، وأنها فعل مقاومة للانطفاء، ووسيلة لحفظ الأمل.

ومن هنا فإن استعادة الأوقاف لها وإسنادها إلى مؤسسة السينما هو إحياء لدور تاريخي، فالأوقاف التي بنت المدارس والمكتبات والمستشفيات عبر قرون تعود اليوم لتحتضن منبراً فنياً وفكرياً، وتقول إن حماية الذاكرة لا تقل قداسة عن حماية العلم. والمكان الذي يمتد على أكثر من سبعمئة متر مربع في قلب دمشق قرب مقهى الهافانا ومحطة الحجاز وسوق الحلبوني لم يكن يوماً حجراً صامتاً بل جزءاً من نسيج ثقافي واجتماعي.

مبنى صالة الكندي بدمشق

تأسست صالة الكندي في ستينيات القرن الماضي كأحد الصروح التي حملت ولادة السينما السورية بمؤسساتها الأولى، وكان منذ بدايته مقصداً للمثقفين والطلاب والعشاق والباحثين عن نافذة ضوء، وبهذا لم يكن مجرد بناء معماري بل بيتاً للذاكرة، وملاذاً للهاربين من ضجيج السياسة وصخب الحياة اليومية. لذلك كان وقع القرار بإغلاقه أو تحويله إلى مركز ثقافي أشبه بنزع القلب من الجسد واستبداله بآلة باردة، فكيف لمدينة أن تعيش بلا قلبها البصري، وكيف لذاكرة أن تستمر إذا أطفئت آخر نوافذها.

العشرات من المحتجين وقفوا أمام مبنى الكندي يرفعون لافتات تصرخ: لا تطفئوا آخر النوافذ، الكندي ليست جدراناً، لا لطمس ذاكرة السينما. كانوا يدافعون عن حقهم في ذاكرة مشتركة لا تُختصر في وثائق إدارية ولا تُعوض بمراكز بيروقراطية، فالاحتجاج لم يكن ضد عقد إيجار زهيد أو تفسير إداري بل ضد مسار طويل يسير ببطء نحو محو الذاكرة الثقافية.

في خضم هذا الاستياء جاء صوت الفنان جهاد عبده ليضيف بعداً إنسانياً أكثر عمقاً، إذ تحدّث لا كموظف بل كطفل سابق تربى على مقاعد الكندي، قال إن القرار صدمه لأنه جاء دون إشعار ولا تنسيق مع وزارة الثقافة أو المؤسسة العامة للسينما، لكنه لم يُهاجم بل حاول أن يفهم. تحدث عن مشروعه للنهوض بالسينما السورية وعن خطته لإعادة تأسيس المؤسسة العامة للسينما من الصفر، أشار إلى أن المؤسسة ورثت بنية تحتية منهكة، بلا كاميرات ولا منظومات حديثة، لكن العمل جار بمضاعفة الجهد، وبالتعاون مع خبرات سورية بدأت تعود إلى البلاد.

عبده الذي عاش تجربة السينما في الغرب خبر عن قرب حجم الفجوة، هناك كاميرات متطورة وإنتاجيات متكاملة وأنظمة دقيقة، وهنا مؤسسة تصارع لتعيد تأسيس نفسها من جديد، لكنه يرى في الكندي حجر أساس يمكن أن يُبنى عليه مختبر سينمائي جديد، ينفتح على شراكات مع هوليوود وشركات عربية ودولية، يدرب كوادر شابة في الخارج ويستضيف خبراء في الداخل، ويؤسس لعلاقة جديدة بين سوريا والعالم عبر السينما، لا كترف بل كخدمة اجتماعية وواجب إنساني.

من هنا تتضح أبعاد المعركة، فهي ليست على مبنى أو عقد بل على معنى أعمق: معنى أن تبقى الذاكرة البصرية حية، أن نحكي قصتنا نحن لا أن تُروى عنا. في الكندي تجسدت ذاكرة دمشق، صالة قرب الحافانا التي ضجت بالمثقفين والصحافيين، قرب الحلبوني حيث الكتب القديمة تتكدس كأصداء لعقول لم ترحل، قرب محطة الحجاز التي ما زال الزمن يصمت عندها، في هذا النسيج كانت الكندي غرفة صغيرة في بيت الذاكرة، فيها لم تُعرض أفلام فقط بل صُقلت أحلام، وانطلقت أسئلة لم يكن لها مكان في الإعلام الرسمي، كانت نافذة للبوح، ومسرحاً للتأمل الجماعي، وجداراً يُكتب عليه تاريخ وجداني لا يمكن محوه.

الاحتفاظ ببقعة ضوء

إن فقدان الصالة ليس خسارة مكان بل إغلاق نافذة أخرى في جدار المدينة المكتوم، ومن هنا كان قول جهاد عبده لافتاً: "مزيداً من دور السينما، المزيد من الإنتاج كماً ونوعاً، لا العكس"، وكأنه يذكر أن السينما ليست ترفاً بل ضرورة لبلد أنهكته العزلة والألم.

إذا كان البعض يرى في القرار شأناً إدارياً بحتاً، فإن في العمق هو جزء من تراجع أوسع للحياة العامة، تضييق على الحيز الثقافي، وانحسار للتنوع. فحين تُغلق الصالات وتُختصر الثقافة في مهرجانات شكلية ومراكز مكيفة فإننا لا نخسر الفن فقط بل نخسر قدرتنا على أن نكون بشراً، نخسر ما يجعلنا جماعة قادرة على الحلم، فالسينما كانت وستظل فن التجاور، صورة وصوت، فرد وجماعة، حكاية وحلم، وفي دمشق المثقلة بالمعنى لا يمكن فصل الفن عن الذاكرة ولا الشاشة عن الروح.

لذلك فإن تحويل الكندي إلى مركز ثقافي لا يبدو تطويراً بل اختزالاً مؤلماً، وكأننا نلبس العتمة ثوب الضوء. ومن هنا فإن معركة الكندي ليست على صالة بعينها بل على المعنى كله، على الحق في التذكر، على الحق في الحلم، على أن نجلس في عتمة واحدة ونشاهد الحياة تُروى بطريقة أخرى، إنها معركة على ما يجعلنا بشراً: الخيال، التأمل، الحرية.

من حق مدينة كسرت كل ما فيها أن تحافظ على ما تبقى، ومن حق جيل عاش في العتمة أن يحتفظ ببقعة ضوء، ومن حق ذاكرة تُغتال يومياً أن تصرخ في وجه النسيان، وصالة الكندي لا تستحق أن تُغلق، لا لأنها صالة سينما فقط بل لأنها ذاكرة وهوية وسؤال وقلب نابض في جسد مدينة تتعلم كيف تتنفس بالرغم من الركام، فهل نطفئ هذا النور باسم النور؟