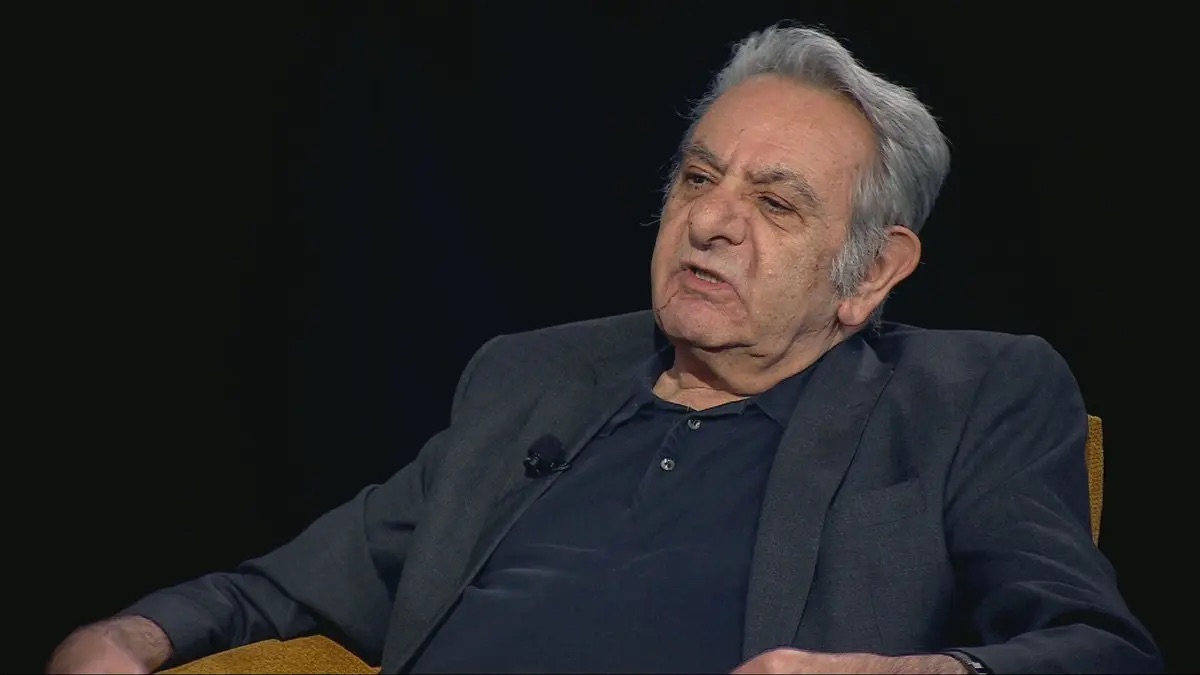

ليس كل من ينتقد القومية، أو يفضح أوهام "التحرير الشامل"، أو يرفض تسليح المجتمع باسم المظلومية، يصبح تلقائيًا "فوكوياما العرب". هذا النوع من التشبيه لا يندرج في إطار التحليل، بل يعكس تقاعسًا فكريًا يقوم على ردّ كل فكر غير مرغوب فيه إلى قالب جاهز ثم إدانته. وهذا ما حصل على وجه التحديد عند الهجوم على حازم صاغية، الذي أراد أن يكون تفكيكيًا، إلا أنه أعاد إنتاج القراءات الأيديولوجية بطريقة مبسَّطة أكثر.

حازم صاغية لم يُصرِّح يومًا بأن التاريخ قد انتهى، ولم يُقدِّم سردية موجزة، كما لم يزعم أن الليبرالية قدر ميتافيزيقي. إن مشروعه، منذ وداع العروبة حتى اليوم، يقوم على شيء مختلف جذريًا: تفكيك البنى الرمزية والسياسية التي حوَّلت الهويات إلى أدوات قتل، والدول إلى مزارع عسكرية، والمجتمع إلى وقود دائم لحروب سرمدية.

الفارق بينه وبين فوكوياما ليس لغويًا بل مفاهيميًا. فوكوياما كان يتحدَّث عن نهاية الصراع الأيديولوجي العالمي، أما صاغية فينطلق من أن منطقتنا لم تنخرط في السياسة أصلًا، لأنها عاشت قرنًا من الزمن داخل أنظمة عزلتها باسم الأمة، وعلَّقت الحقوق فيها تحت راية التحرير، وشرعنت الاستبداد بذريعة "المعركة الكبرى".

يخلط الكاتب بين "الجبهوية" بوصفها اصطفافًا عاطفيًا شعبويًا، وبين اتخاذ موقف مبدئي من أنظمة قمعية مسلَّحة. إن رفض صاغية للنظام السوري، أو لاقتصاد الميليشيا، أو لعقيدة "المقاومة الأبدية"، ليس من باب "الجبهوية"، بل إنه امتداد لتقليد ليبرالي يرى أن احتكار العنف والحقيقة هما أصل الخراب السياسي.

أن تكون ضد نظام قمعي لا يعني أنك تعيش حربًا وجودية. وأن ترفض عسكرة المجتمع لا يعني أنك تتنكَّر للتاريخ والجغرافيا. وأن تطالب بنزع السلاح لا يعني أنك "ممانع معكوس".

هذه استعارات ذكية لغويًا، لكنها فارغة من حيث المضمون.

حين ينتقد صاغية "ثقافة القوة"، فهو لا يُقدِّم برنامجًا عسكريًا، بل يهاجم منظومة قيم ترى في السلاح معيارًا للكرامة، وفي العنف لغة السياسة، وفي الحرب هوية. مقاربة سرديته وكأنه يُقدِّم نظرية دفاع وطني هي إمّا سوء فهم فادح أو تحريف متعمَّد.

الفكرة التي يُزعج بها صاغية كثيرين بسيطة ومقلقة: المجتمع المسلَّح ليس مجتمعًا قويًا، بل مجتمع عاجز عن إنتاج السياسة.

وهذا تحديدًا ما لا يريد هذا الهجوم مواجهته.

أمَّا المفارقة التي يتعامى عنها هذا الهجوم فهي أن المقال قد نُشر في منصات لم تُعرَف يومًا بدفاعها عن الحريات، ولا عن المدنيين، ولا عن قيم المساءلة، بل ارتبطت، بخطابها واصطفافاتها، بأنظمة ومشاريع جعلت من الموت مادةً يومية للتبرير لا للمحاسبة.

إنَّ اختيار المنصة ليس حياديًا، بل إنه جزء من النص، ومن فحواه، وغايته. حين يُهاجَم مفكِّر وناقد ليبرالي من منابر لم تكتب يومًا ضد المجازر في سوريا، ولا ضد تسليع الموت في لبنان، ولا ضد تحويل المجتمعات إلى ساحات مفتوحة، فهذه ليست صدفة، بل انسجام عضوي.

حين يصبح نقد الاستبداد والعسكرة "انحيازًا"، في حين أن تبريرهما يتحوَّل إلى "واقع"، تكون المشكلة مرتبطة بالكاتب، لا بمن ينتقده. وحين تُصوَّر الدعوة لتحقيق دولة مدنية على أنها "تبنٍّ لمشاريع خارجية"، في ظل تسويق الميليشيات كـ"حركات تاريخية"، نكون أمام انحطاط المعايير وانهيارها، لا أمام سجال فكري.

إن نشر هذا الهجوم في مثل هذه المنصات لا يكشف شيئًا عن صاغية، بل يكشف كل شيء عن الكاتب وسياقه: عن ضيق أفقه، وعن حاجته إلى جمهور لا يسأل، وعن منبر لا يطالب بالدلائل، بل يكتفي بالاصطفاف.

يتَّهم الكاتب صاغية بالارتباط بمشاريع كبرى، وبصدام الحضارات، وبأجندات غربية، بدون تقديم دليل واحد بعيدًا من الإيحاء والانطباع. هذا ليس تفنيدًا، بل تلميح اتهامي بلا برهان.

والمفارقة أن النص نفسه يعيد إنتاج المنطق الذي يدَّعي نقده: يُقسِّم العالم إلى معسكرات، ويفترض نوايا خفية، ويجعل من الأفكار مؤامرات، ويرفض مساءلة الداخل.

هذا ليس تفكيكًا. هذه عقيدة.

المشكلة مع صاغية ليست فكرية فقط، بل وجودية. إنه يُزعج الجميع لأنه لا يُقدِّم لهم عدوًا مريحًا، ولا سردية تطهيرية، ولا خلاصًا جماعيًا.

فهو يرفض تبرئة الأمة، ويرفض أن تكون الطائفة ضحية أبدية، ويعارض تقديس البندقية وتحويل الهزيمة دائمًا إلى مؤامرة.

في ثقافة اعتادت تبرير ذاتها لا مساءلتها، يصبح هذا الموقف جريمة فكرية.

ولهذا لا يُهاجَم صاغية لأنه مخطئ، بل لأنه يكسر القاعدة الذهبية للخطاب العربي: لا تسأل المجتمع عمّا يفعله بنفسه، بل عن "الآخر" فقط.

وهنا، تحديدًا، تكمن أهميته.