لطالما كان السؤال عن سر تخلفنا وتقدم الآخرين هاجسًا يؤرق المفكرين العرب منذ عصر النهضة. لماذا يبدو العالم العربي عالقًا في حلقة مفرغة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ هذا التساؤل ليس مجرد حيرة فكرية، بل هو انعكاس لواقع معقد نعيشه، يتجلى في الصراعات الداخلية والحروب الأهلية التي لا تنتهي. للإجابة على هذا السؤال، لا بد من تشخيص الأمراض الفكرية التي أدت إلى هذه الانتكاسة، والتي تتلخص في أمرين رئيسيين: أسر الماضي والانفصال عن الحاضر، وفي هذا المقال سأتناول إشكالية الجمود الفكري في العالم العربي وأسبابه الجذرية، مستعرضاً الأمراض الفكرية التي أدت إلى تراجع العقل العربي وانتكاسته. كما سأناقش دور الفلسفة والتفكير النقدي في معالجة هذه الإشكاليات، وسأطرح رؤية متكاملة للإصلاح تجمع بين الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، مع التركيز على أهمية بناء عقل نقدي قادر على مواجهة تحديات العصر.

إذا أردنا أن نشخص الواقع العربي والسبب الحقيقي وراء ما يوصف بالجمود الفكري الذي نعيشه؟ الحقيقة كل مفكري الحضارة العربية الإسلامية ومفكري التنوير كانوا يطرحون هذا السؤال: لماذا تقدم غيرنا وتخلفنا نحن؟ لماذا العالم ينطلق بسرعة ونحن نتراجع؟ طبعا الموضوع نسبي، نحن لا نتكلم بشكل مطلق، لكن الذي ينظر لا يسره الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصراعات والحروب الأهلية داخل البلدان نفسها. وبالحقيقة هذا طرح إجابات كثيرة عن هذا الموضوع من مفكري النهضة والتنوير، لكن أبرز الأمراض والأسباب التي أدت بالعقل العربي إلى الانتكاسة نوجزها في:

أولا: التبعية للقدماء. يعني نحن إذا تملكنا التراث "الموروث" بشكل كامل لن نستطيع أن نتحرر من أسر هذا التراث "الموروث" إذا لم نعمل على القطيعة معه. فالتراث يجيب على أسئلة عصره ولا يجيب على أسئلة عصرنا، وهذا أدى إلى أجيال كثيرة لا تجد فيما ينشر وفيما يكتب تساؤلات تحيرها في جميع المجالات.

أما السبب الثاني فهو الانفصال عن الواقع أحيانا، فنحن لا ندرس الواقع كما هو، ونأتي بنظريات وإجابات جاهزة ونحاول تطبيقها من خلال التبعية المطلقة للفكر الآخر. وإذا ذهبنا إلى ما يقول الراحل فؤاد زكريا المفكر وأستاذ الفلسفة المصري: "نحن مُختَرِبون زمانا ومكانا، والاختِراب الزماني نبحث فيه عن الأجوبة التي كُتبت لنا في غير عصر، والاختِراب المكاني نستورد إجاباته جاهزة من الفكر الغربي ونحاول أن نضع له علاجا لأمراضنا". وبالحقيقة يجب أن يكتب العقل العربي إجابات من واقعه هو دون اللجوء إلى إجابات جاهزة.

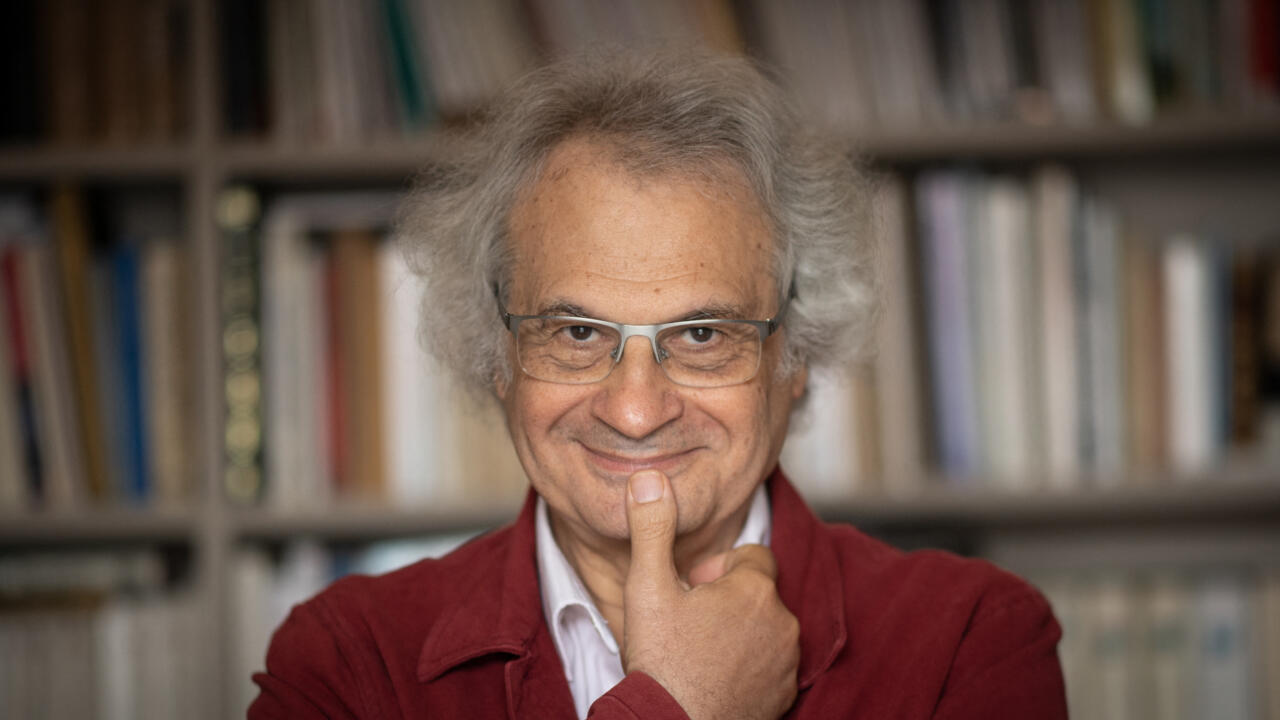

يعني أنت تضع المسؤولية كاملة على اعتماد شعوب الحاضر على ما يسمى بتراث الماضي وتريد أن يتغير ذلك. لكن عندما ندعو دائما إلى استخدام العقل والفلسفة كمنهج حياة، فمثلا السوري البسيط أو العربي البسيط قد يسألك الآن: كيف يمكن للفلسفة أن تحل مثلاً مشكلة الطائفية؟ أعطني خطوات عملية وواضحة. طبعاً الانتماء الطائفي سيد الفضيلة، وهذا ليس عيباً وليس مشكلة، لكن أن تَغَلَّب الهوية الطائفية فرضاً على الهوية الوطنية وأن تستخدم لإقصاء الآخرين، وأن تكون فيها إعلاء للذات ضد الآخرين، هذا خطر. وهذا ما سماه أمين معلوف في أحد كتبه المهمة "الهويات القاتلة": أن تستيقظ الهوية وتمارس عملية قمع وإقصاء الآخر.

في الحقيقة نحن لا نتحدث عن كم من المعلومات عن الفلسفة بحد ذاتها، بل نتحدث عن منهج لتفكير الإنسان. عندما يكون له عقل نقدي وعقل فلسفي فإنه يستطيع أن يلحظ هذه الأمراض ولا يقع فيها. وبالتالي العقل الفلسفي مهم. وللأسف، الدارس للفلسفة يعرف أن الفلسفة في العالم الإسلامي تعرضت لانتكاسة ولكبوة كبيرة خاصة بعد رحيل ابن رشد، والصراع الذي كان معروفا في التاريخ الإسلامي والفلسفي بين قطبين مهمين: ابن رشد والغزالي، حتى كتب الغزالي عن تهافت الفلسفة، والتهافت هو السقوط والانهيار، بل وصل به الأمر أن يُكفّر الفيلسوف ابن سينا والفارابي. وهذا أدى إلى أن تكون الفلسفة في العالم العربي عبارة عن أفراد وليست تيارا. فنحن لدينا أساتذة فلسفة، ولدينا مشتغلون بالفلسفة، ولدينا مؤرخون فلسفة، لكن جميع هؤلاء بقي نطاق عملهم فرديا ولم يتحول إلى تيار فكري عام. فالعقل الفكري هو الذي سيطر على الموقف، وهذا العقل يقوم بعملية توصيف: حلال وحرام.

والمواطن العربي اليوم سيقول لك: هل ستحل لنا الفلسفة والعقل مشاكل الكهرباء والمياه والتلوث والغذاء؟ ألا تعتقد بأنك بهذا الطرح ربما تعكس صورة المثقف المنفصل عن هموم المواطن اليومية؟ والإجابة نعم. أنا لا أريد أن أكون مثالياً أو طوباوياً. هناك ما أسميه برنامج إصلاحات كامل يبدأ بسياسات اقتصادية وسياسات اجتماعية وإصلاحية كبيرة، جزء منها هو العقل. وهذا يعني أن العقل ليس الحلول كلها، فهناك صانع القرار السياسي في البلد، وهناك مشاكل اقتصادية، وهناك بطالة. لكن ما نتكلم عنه هو الرؤية العامة. فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم يتم تنظيمها بعقد اجتماعي، وهذا جاء عن طريق فلسفة جان جاك روسو ومونتيسكيو عندما يؤكد أن روح الشرائع هو التبادل السلمي للسلطة.

وهنا نتذكر الكاتب الهندي أمارتيا سان يجيب عن جوهر هذه المعضلات، وله كتاب يقدم فيه الهند مثالاً: "توجد طوابير في كل مكان في الهند؛ توجد طوابير للعمل، وتوجد طوابير للخبز، وتوجد طوابير في كل مكان، حتى على دورات المياه هناك طوابير". لكن أمارتيا سان يؤكد أن الطابور الأهم هو طابور الانتخابات، لأنك إذا كان اختيارك صحيحاً، فبقية الطوابير ستختفي. وهنا نتكلم نحن عن عملية معقدة يتداخل فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فالمشاكل الاقتصادية والبطالة سببها الأساسي هو غياب رؤية عامة شاملة عقلانية رشيدة لحل كل هذه المشاكل.

إنَّ النهوض من حالة الجمود الفكري التي نعيشها ليس مهمة سهلة، بل هي عملية معقدة تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يتطلب الأمر رؤية شاملة تبدأ بتحرير العقل من أغلال الماضي وتبني منهج نقدي يواجه تحديات الحاضر. فالعقل هو الأداة الأساسية لصياغة حلول أصيلة ومناسبة لواقعنا، وهو الركيزة التي يجب أن تقوم عليها أي عملية إصلاح حقيقي. إن السبيل الوحيد للخروج من دائرة الأزمات هو أن نتحول من مجرد مستهلكين للأفكار إلى منتجين لها، وأن نكتب قصة نهضتنا بأيدينا وعقولنا.