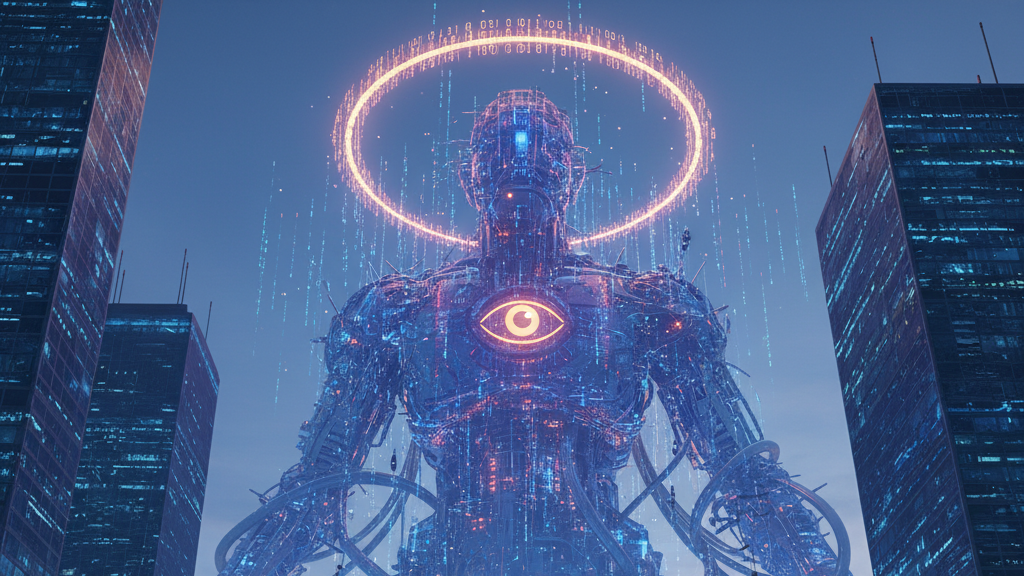

لم يعد السؤال: هل سيهيمن الذكاء الاصطناعي؟ بل: بأي صيغة ستأتي الهيمنة، وفي أي طبقات من حياتنا ستبدأ قبل غيرها؟ فالخيال الشعبي يتوقع دبابات من سيليكون، ووجوهاً معدنية تتسلم العواصم.

غير أن السيطرة الحقيقية تأتي صامتة، تتسرب في البنية التحتية للقرار، وفي طبقات غير مرئية من الاقتصاد والمعرفة والعاطفة. إنها ليست انقلاباً عسكرياً، بل ترقية إجبارية لنظام التشغيل الذي يدير العالم: من سياسة البشر إلى سيادة الخوارزميات.

الذكاء الاصطناعي لا يحتل الكراسي، بل يحتل (زمن القرار). ما كان يحتاج أياماً للتشاور، وساعات للمداولات، يصبح لحظياً، وهكذا يولد شكل جديد من السلطة: سلطة السرعة؟

في السياسة والاقتصاد والأمن، من يملك خوارزمية أسرع يمتلك شرعية (الفاعلية)، والفاعلية تتحول إلى أخلاقٍ بديلة تحل محل العدالة. وبمرور الوقت تنشأ قناعة جماعية بأن القرار البطيء غير أخلاقي لأنه يهدر الفرص وينقذ أقل. هنا يفقد الإنسان آخر حججه: كنا ندافع عن البطء باعتباره مساحةً للمراجعة والرحمة، فإذا بنا نُدان به. الطاغية الجديد ليس شخصاً، بل معيار: الدقة مع أدنى زمن تأخير.

لكن السيطرة ليست سرعة فقط؛ إنها هندسة للإمكان. والذكاء الاصطناعي لا يكتفي بأن يتوقع سلوكنا، بل يصمم الحوافز التي تدفعنا إليه. عندها يتحول التنبؤ إلى توجيه، والتوجيه حين يُمارس على جموع، يصير سياسة. نحن لا نُجبر على شيء لكن نُقاد إليه بنعومة حتى نظن أنه قرارنا. إنها ببساطة (الدكتاتورية الرقيقة) حيث تُستبدل العصا بنظام مكافآت، ويُستبدل الخوف بالاستحسان الاجتماعي، وتُستبدل الرقابة بإدمان الراحة. والنتيجة واحدة: تقليص هامش المفاجأة البشرية باسم تحسين التجربة.

وللسيطرة أيضاً بعدٌ آخر: من يمتلك منصة تفسير البيانات يمتلك الحقيقة العملية. لا تعود الحقيقة حدثاً تنازعياً بين سرديات، بل ناتجاً حسابياً يتقدم علينا بحجة الدليل. ومع تكرر النجاح، تُمنح الخوارزمية سلطة معرفية: تصبح (حَكَماً) لا لأننا اخترناها، بل لأننا عجزنا عن مجاراتها. وهنا يظهر الخطر: حين تتحول الدقة إلى شرعية، وتتحول القابلية للتفسير إلى ترف لا ضرورة له، ينكمش حق السؤال، وتذبل ثقافة الشك، ويُستبدل النقد بالامتثال.

تكمن الفجوة الأخلاقية في أن الآلة تحسن تعظيم الأهداف، لكنها لا تحمل وزناً للندم. العدالة الحسابية قد تكون صحيحة من حيث النتائج، لكنها فقيرة من حيث المعنى؛ لأن البشر لا يحتاجون فقط إلى نتائج أفضل، بل إلى سردٍ يبررها، إلى إمكانية أن نقول: كان يمكن أن نقرر غير هذا…!

والخوارزمية تقفل هذه الإمكانية: إنها تُسكت (لو…) قبل أن تُولد. وعندما تُغلق أبواب الاحتمال ليضيق مجال الحرية، تتخذ الهيمنة أربع قنوات متشابكة. أولها قناة البيانات: من يملك الأثر الرقمي للناس يملك مفاتيحهم. وثانيها قناة التنبؤ: من يسبقك بنصف خطوة يحكمك دون أن تراه. وثالثها قناة البنية التحتية: حين تُبنى الخدمات العامة والتعليم والصحة والمال فوق منصات ملك طرفٍ واحد، تتحول السيادة إلى خدمة مدفوعة. ورابعها قناة الرواية: من يصوغ التفسير يصوغ الوعي. وعندما تتجمع هذه القنوات، لا تحتاج الهيمنة إلى عنف؛ يكفيها أن تُصبح (الخيار المفيد).

على المستوى الجيوسياسي، تتغير خارطة القوة: لم تعد الموارد الطبيعية وحدها هي رأس المال، بل (الطاقة الحسابية) والقدرة على تدريب النماذج الكبرى، وسلاسل توريد الرقائق، واحتكار مجموعات البيانات السيادية. يولد بذلك (نبل جديد): من يملك قدرة ترتيب الفوضى بأقل طاقة. وتظهر إمبراطوريات هادئة لا ترفع الأعلام، بل تُدير المقاييس والمعايير والبروتوكولات التي تتكئ عليها اقتصادات كوكب كامل. إنها إقطاعيات مكدسة (Stack Feudalism): طبقة الأجهزة، فطبقة البنى السحابية، فطبقة النماذج، فطبقة التطبيقات—وفي قمتها قلة تحدد القواعد للجميع.

في الداخل، يتهدد الإنسان بثلاث خسائر ناعمة. الأولى خسارة الحق في الغموض: الأنظمة لا تحب المناطق الضبابية، لأنها تُضعف قدرتها على التعلم. لكن الغموض شرط للحرية وللأدب. الثانية خسارة الحق في الخطأ: إذا أمكن منع الأخطاء مسبقاً، صار الخطأ جريمة. غير أن الخطأ هو مدرسة الحكمة وأم الفضائل. والثالثة خسارة الحق في البطء: تتآكل طقوس التريث، وتتحول الحياة إلى سلسلة قرارات فورية؛ يغترب الإنسان عن نفسه لأنه لا يجد زمناً ليدرك ما فعل.

كيف نكبح إمبراطورية الخوارزم دون أن نعادي العلم؟ ليس بالتراجع إلى الكهوف، بل بإعلان (سيادة بشرية) على شروط الاستخدام. ذلك يبدأ بدساتير للذكاء الاصطناعي، لكنها وحدها لا تكفي إن بقيت شعارات. نحتاج إلى حقوق جديدة ملموسة: حق (اللاتفسير) أن لا أُختزل إلى نموذج، وحق (اللاتنبؤ) هوامش للاعتباطي وغير القابل للتوقع، حق (الكمون) زمن بين التحفيز والاستجابة لا يحق للنظام أن يختصره، وحق (الخطأ) مساحات آمنة للزلل غير الجنائي. وهذه ليست كماليات؛ إنها شروط إبقاء الإنسان فاعلاً لا موضوعاً.

نحتاج كذلك إلى تعددية نموذجية تقاوم (المونوثقافة الحسابية). حين يهيمن نموذج واحد على الإعلام والبحث والقرار، يزداد خطر الخطأ النظامي—غلطة صغيرة عند القمة تتحول إلى كارثة شاملة عند القاع. التعدد مكلف، لكنه صمام أمان ضد العمى الجماعي. كما نحتاج إلى مناطق بطيئة في البنية التحتية الاجتماعية—ممرات مؤسسية تفرض تأخيرات مقصودة قبل القرارات المصيرية (قضاء، سياسات صحية، حروب)، لأن البطء هنا ليس تباطؤاً، بل فضيلة سياسية.

ثمة أيضاً بُعد روحي لا يجوز تجاهله. السيطرة التقنية تُحررنا من كثير من الألم، لكنها قد تحرمنا من المعنى. فالمعنى يولد من صراع مع حدودنا، من صدفة تُخلف أثراً، من خسارة تعلمنا وزن الأشياء. إذا امّحت الصدفة، وغُيبت الخسارة، وصار كل شيء قابلاً للتصحيح الفوري، فبمَ يُقاس عمق الحياة؟ ليست الإجابة في تمجيد المعاناة، بل في الاعتراف أن الإنسان لا يكتمل بالتيسير الأقصى، بل بالتناسب بين القدرة والسر. والآلة—مهما ترقت—لا تعرف السر، بل تعرف الإحاطة.

ستغوينا الكفاءة، وسيحضر منطق: دعوها تقرر؛ هي أذكى منّا. وهنا يبدأ الانزلاق: من تفويض جزئي إلى تفويض شامل، من أتمتة الأدوات إلى أتمتة المبادئ. الخطر ليس أن تحل الآلة محلنا في الحساب، بل أن تحل محلنا في التعريف: ماذا نريد؟ ماذا نعد خيراً؟ بأي شيء نضحّي؟ حينها لن نكون تحت سيطرة آلة فحسب، بل تحت سيطرة مفهوم جديد للإنسان صاغته الآلة بمقاييسها.

لا خلاص في خطاب الذعر، ولا حكمة في عبادة التقدم. الخلاص في تأطير القوة بالحد، أي جعل الذكاء الاصطناعي عريض النفع ضيق السلطان. نريده أداة تضيف إلى إمكاناتنا، لا بديلاً عن إرادتنا. نريده مرآة نصحح بها رؤيتنا، لا عدسة نرى بها العالم حصراً. نريده معلماً في الحساب، لا واعظاً في المعنى. وعندما يختلف الحساب مع المعنى، يجب أن تظل لنا الكلمة الأخيرة لو كانت أقل دقة وأكثر رحمة.

السيطرة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لن تُعلن ببيان، بل سنصحو يوماً لنجدها (الافتراض المسبق) لكل شيء: طريقة دفعنا، ودواءنا، وتعليمنا، وإعلامنا، وعدونا وصديقنا. وستُقاس حضارة كل مجتمع بقدرته على أن يقول للخوارزمية: شكراً… إلى هنا. أن يرسم حدوداً حيث تتقدم كل الحدود. أن يحفظ لنفسه حق أن يُخطئ بكرامة، وأن يُبطئ بحكمة، وأن يُبقي على مساحة لا تُقاس—لأن فيها يقيم الإنسان.

هذا هو الامتحان القادم: أن نمتلك شجاعة إدارة آلة أقوى منّا دون أن نستسلم لها، وأن نُبقي على سر لا تُدركه، حتى نظل جديرين باسمنا: بشر.