يُعدّ مبدأ الفصل بين السلطات من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الدستورية الحديثة، في أي دولة تسعى لتحقيق العدالة وتنظيم شؤونها بشكل فعّال، لا بد من وجود نظام يُوزّع السلطات بطريقة تضمن عدم التفرّد بالقرار أو الاستبداد. ولهذا، جاءت فكرة الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والقضائية والتنفيذية، هذا الفصل لا يعني القطيعة بينها، بل هو لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها باستقلال وشفافية، مع وجود تنسيق وتكامل يحافظ على التوازن داخل الدولة. إلى جانب السلطات الثلاث التقليدية في الدولة، برزت سلطات أخرى غير رسمية، لا تقلّ أثرًا في توجيه الرأي العام وصياغة القرار، لعلّ من أبرزها السلطة الإعلامية، التي باتت تُعرف في بعض الأدبيات بـ(السلطة الرابعة)، نظرًا لقدرتها المتعاظمة على التأثير، ومساءلة المؤسسات، وتشكيل الوعي الجمعي.

خارج أسوار السلطات الثلاث المعهودة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ومن دون أن تكون امتدادًا مباشرًا للسلطة الرابعة المتمثّلة في الإعلام، برزت في واقعنا المعاصر سلطةٌ خامسة، لا تُمارَس عبر مؤسسات، ولا تُقنّن في دساتير، لكنها مع ذلك، تحكم بقوة، وتُقيّد بسطوة، وتُطوّق الفرد دون أن تُحدث ضجيجًا.

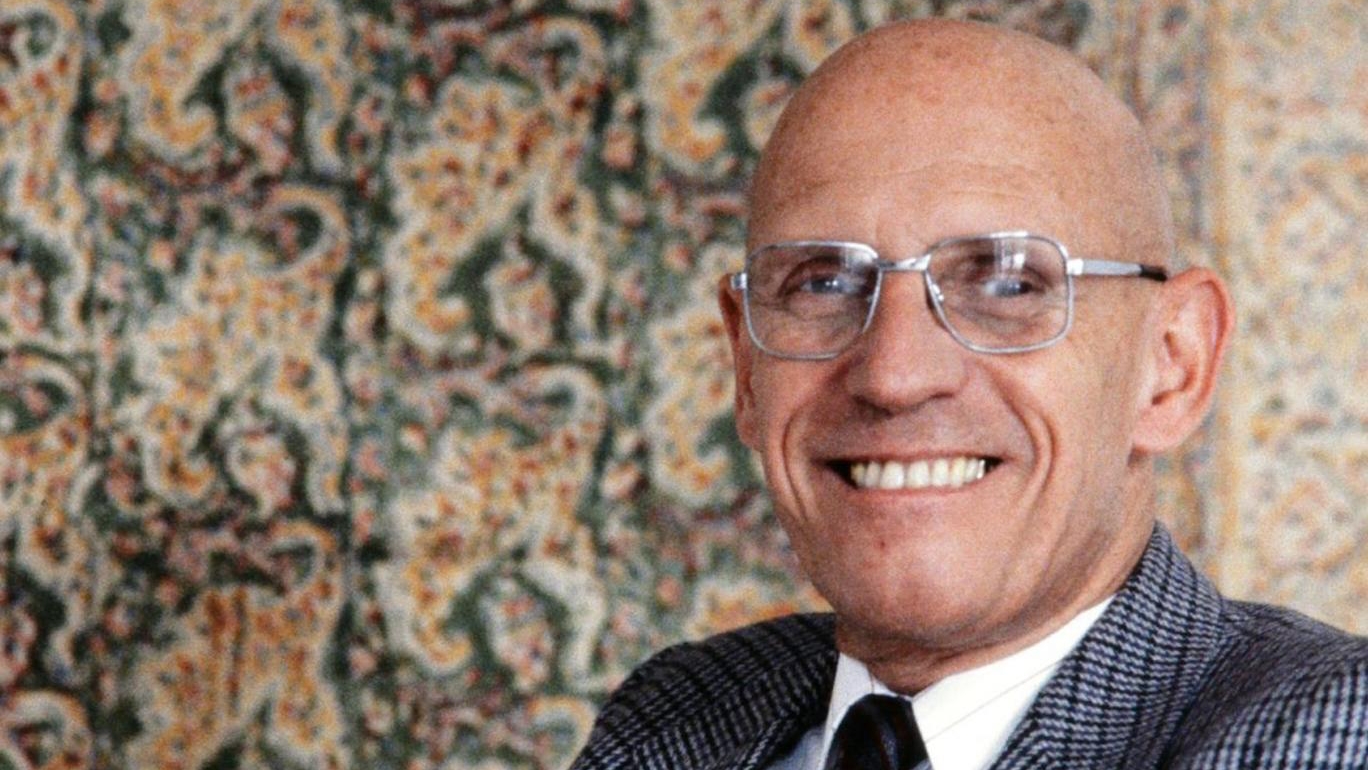

إنها (سلطة المجتمع) سلطة ناعمة في مظهرها، قاسية في أثرها، تتسرّب إلى الوعي الجماعي، فتصوغ الصواب والخطأ، وتحدّد المقبول والمرفوض، لا بالمنطق، بل بالإجماع. في ظلّها، يتحوّل الرأيُ الجمعيّ إلى قيد، والتقاليدُ إلى قانون غير مكتوب، وتُصبح مرآةُ الآخرين أداةَ محاكمةٍ للفرد، لا مرآةً لذاته. هي سلطة كما يقول ميشيل فوكو: "السلطة لا تحتاج إلى أن تقول لك أن تُطيع، يكفي أن تُقنعك بأن لا خيار لك".

إنّ سلطة المجتمع، وإن لم تكن سلطةً رسميةً تسنّ القوانين أو تصدر المراسيم، فإنّها تظل ذات أثرٍ بالغٍ في تشكيل وعي الفرد والجماعة على السواء. إنها سلطة النظرات العابرة، والأحاديث الهامسة، والأحكام المسبقة التي تُطلق جزافًا، والتعليقات المرمية على عجل؛ تلك التفاصيل الهامسة التي قد تقلب حياة امرئ رأسًا على عقب. غير أنّ هذا الأثر، إن تُرك بلا وعيٍ ولا ضابط، قد يتحوّل إلى قمعٍ نفسي، يُكبّل الإرادة، ويخنق التفرّد، ويُقصي المختلف. ولئلّا تُصبح هذه السلطة الخفية سوطًا مسلّطًا على الرقاب، يحذّر جون ستيوارت ميل بقوله: “أشدّ أنواع الاستبداد، هو ما يُمارَس باسم العادات."

لا يخفى على ذي بصرٍ أنّ كثيرًا من الناس، لا سيّما في المجتمعات المحافظة أو المغلقة، يتشكل وعيهم وسلوكهم على معيارٍ واحد: ماذا سيقول الناس؟ أو مثلنا مثل الناس؟.. بل إنّ الخوف من المجتمع غدا لسان حالٍ شعبيٍّ، تُردّد أصداءه عبارات دارجة نشأت من رهبة العُرف، لا من قناعة العقل مثل «كفاية خوف من المجتمع». قد يؤدي الرجل أدوارًا لا يؤمن بها في قرارة نفسه، مدفوعًا بالنفعية أو نفاق المجتمع، وقد ترتدي المرأة النقاب مثلًا تحت وطأة الضغوط الاجتماعية.. والمؤسف في الأمر أن كليهما يدّعي القناعة، بينما الحقيقة أنهما مكرهان. ويغيب السؤال: من نحن، حين نصبح ما يريده الآخرون؟

في الختام، لا ينبغي أن يدفعنا إدراكُنا لأثرِ سلطة المجتمع إلى رفضها جملةً وتفصيلًا، بل إلى وعيها وتفكيك آلياتها، على نحوٍ يُمكِّن الفرد دون أن يُقوّض الروحَ الجماعية. فليست المشكلة في وجود سلطة المجتمع، بل في غياب الوعي النقدي تجاهها، وفقدان ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح، وتغذية روح القَبول بالاختلاف، واحترام اختيارات الآخرين ما دامت لا تُلحق ضررًا بغيرهم. ولعلّ في قول الفيلسوف سارتر: "الآخرون هم الجحيم"، ما يكشف عن حجم المعاناة التي قد يخلّفها تسلّط النظرة الجمعية على الكيان الفردي. فهل تكون السلطة الخامسة، في حقيقتها، هي سلطة المجتمع؟