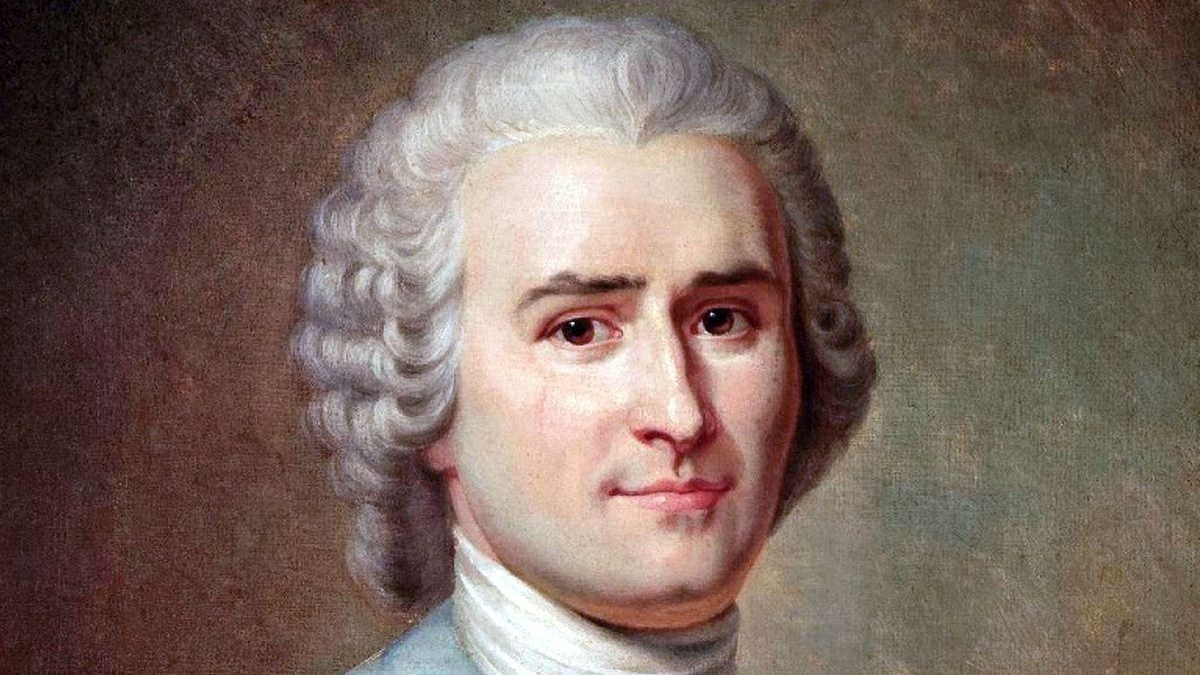

يقول جان جاك روسو في العقد الاجتماعي: "وأما فيما يتعلق بالثراء، فينبغي ألا يكون في الدولة مواطن غنيٌّ إلى حدٍّ يمكّنه من شراء مواطن آخر، ولا فقيرٌ إلى حدٍّ يُضطرّه إلى بيع نفسه".

في هذا القول تنعكس روح العدالة كما تصوّرها روسو: كتوازن يحفظ الكرامة ويجعل الحرية ممكنة. فالمواطنة لا تقوم على المساواة في المال فقط، بل على المساواة في القدرة على الإرادة كذلك، لأن الحرية السياسية لا تُصان حين يمتلك بعض الأفراد من النفوذ ما يُمكّنهم من التحكم بإرادة الآخرين؛ وعندها ينقلب العقد الاجتماعي إلى نوع من العبودية المقنّعة، ويتحوّل القانون من أداة للعدالة إلى أداة لتثبيت التفاوت.

غير أن ما يصح داخل الدولة يمكن أن يُقال على مستوى الإنسانية جمعاء. فكما يتكوّن المجتمع من أفراد متكافئين في الأصل، كذلك يتكوّن العالم من دول من المفترض أن تكون متساوية في السيادة والكرامة. وإذا كان العقد الاجتماعي هو ما ينظّم علاقة الأفراد داخل الدولة، فإن ما نسمّيه اليوم "النظام الدولي" ليس في حقيقته إلا محاولة لبناء عقد من هذا النوع بين الأمم. ومن هنا يمكن أن نعيد صياغة مقولة روسو فنقول: لا ينبغي أن تكون في النظام الدولي دولة غنيّة قوية إلى الحد الذي يمكنها من شراء دولة أخرى، ولا دولة فقيرة ضعيفة تضطر إلى بيع سيادتها لدولة أقوى.

هكذا تتحوّل فكرة العدالة من مفهوم وطني إلى مبدأ كوني، ومن عقدٍ اجتماعي داخلي إلى عقد دولي جامع. ومع ذلك، يظلّ السؤال قائماً: هل يمكن أن يتحقّق هذا التوازن بين الدول كما أراده روسو بين المواطنين؟ أم أن العالم محكوم بمنطق القوة لا بمنطق العدالة؟

لقد حاول كانط في مشروعه "السلام الدائم" أن يمنح البشرية أفقًا جديدًا للعقل الأخلاقي، حين دعا إلى قيام اتحادٍ من الدول الحرة، يحكمه القانون لا السيف. أراد أن يُخرج البشرية من صراعها المستمر، كما أراد روسو أن يُخرج الإنسان من حالة الطبيعة الأولى. غير أن الحلم الكانطي لم يتحقق إلا في صورةٍ مشوّهة؛ فقد نشأت منظمة "عصبة الأمم" فيما بعد الأمم المتحدة، لكنها لم تكن في نسختها الحالية اتحادًا للأمم الحرة، بل ساحة موزّعة بين القوى الكبرى، حيث يجلس خمس منها في مجلس واحد ليمتلكوا حقّ النقض في وجه إرادة العالم بأسره. وهكذا، كما تُفسد الثروة الفاحشة التوازن داخل المجتمع، تفسد القوة المطلقة ميزان العدالة بين الدول.

وإذا كان أفلاطون قد رأى أن العدالة هي انسجام قوى النفس في المدينة، فإن النظام الدولي اليوم يفتقد إلى هذا الانسجام. فقد طغت الرغبة والمصلحة على العقل والقانون، وتقدّمت نزعات السيطرة على روح التشارك. أما هيغل، فقد نظر إلى التاريخ باعتباره صيرورة لوعي الحرية، لكنه جعل الدولة القومية ذروة هذا الوعي، واعتبر الحروب ضرورةً لجدل التاريخ، وكأن الحرية لا تتحقّق إلا عبر الصراع؛ فهل يبقى العالم أسيراً لنظرية الصراع الهيغلية؟ هذا الصراع الذي كشف ماركس الوجه المادي له، فرأى أن العلاقات بين الدول ليست سوى امتداد لعلاقات الإنتاج، وأن النظام الرأسمالي قد نقل التفاوت من الأفراد إلى الأمم، فصارت بعض الدول مركزًا، وأخرى هامشًا، بعض يملك وسائل الهيمنة وبعض لا يملك سوى أن يُباع ويُشترى باسم “المعونة” و“التحالف”، وهكذا نعود لقول روسو السالف لنتأمل فيه.

في القرن العشرين، حاول جون راولز أن يُعيد إحياء فكرة العقد الاجتماعي بلغة العدالة كإنصاف، وتخيّل أن البشر، لو اختاروا قوانينهم من وراء حجاب الجهل، لاختاروا نظامًا يحفظ كرامة الجميع. لكنه حين حاول نقل فكرته إلى مستوى "قانون الشعوب"، أدرك أن العدالة بين الأمم أصعب من العدالة بين الأفراد، لأن إرادة القوة في السياسة لا تخضع بسهولةٍ لمعايير الأخلاق. أما هابرماس فذهب أبعد، حين رأى أن الأمل الوحيد هو في قيام فضاء تداولي عالمي، تتحاور فيه الشعوب والثقافات بعيدًا عن الهيمنة، لتصبح الكلمة لا السلاح هي الوسيلة الكبرى للتفاهم. هذا حلم هابرماس الذي له ويا للأسف موقف غير نزيه بخصوص القضية الفلسطينية؛ لكن في مقابل هذه الرؤية التواصلية هناك رؤى أنتجها وقوع هذا المُشكل في العدالة الدولية عليها، تنظّر بخصوصية التداول -كما في فكر طه عبد الرحمن-، وبالتالي خصوصية الثقافة وبالتالي خصوصية الفلسفة – الأنفة الفلسفية كما لدى البعض– تقف في وجه ذلك، وهي رؤى تعمق الإشكال الإنساني بينما تعتقد أنها تحله.

كل هذه الرؤى، القديمة والحديثة، تلتقي عند فكرة واحدة: أن العدالة ليست وضعًا يتحقق بل أفق يُراد. وأن التاريخ، مهما بدا غارقًا في الصراع، لا يتقدّم إلا بفعل رؤى مستقبلية تبدو حالمة حال صوغها. فكما لم تكن المساواة السياسية واقعًا حين كتب روسو، لكنها صارت بعد قرون مبدأً دستوريًا، كذلك يمكن أن تصبح المساواة بين الأمم هدفًا واقعيًا حين ينضج الوعي العالمي.

العدالة بين الدول ليست خيالًا طوباويًا، بل هي الامتداد الطبيعي لتاريخ العدالة نفسها. فكما لا يصح أن يكون في الدولة من يملك مصير الآخرين، لا يصح أن تكون في العالم دولة أو أكثر تملك مصير كل الشعوب. والحرية التي لا ترافقها مساواة ليست حرية بل امتياز، وكذلك السيادة التي تقوم على إذلال الآخرين ليست سيادة بل قناعًا للهيمنة.

قد يبدو هذا الحلم بعيدًا، لكن الفلسفة لا تُعنى بالقرب والبعد، بل بالاتجاه. إنها لا تضع خارطة الواقع بل بوصلة المعنى. وما دام في الإنسان استعداد لأن يحلم بعالم عادل، فإن هذا الحلم نفسه يصبح جزءًا من حركة التاريخ نحو ما هو أرقى. فكما قال روسو يومًا: "يولد الإنسان حرًّا، ومع ذلك فهو في كل مكان مكبَّل بالأغلال". ولعلّ أغلال اليوم لم تعد سلاسل حديد على الجسد، بل قيودًا اقتصادية وسياسية على إرادة الشعوب. وحين تُكسر هذه الأغلال، ربما يبدأ العالم في كتابة عقده الاجتماعي الجديد، لا بين المواطنين هذه المرة، بل بين الأمم.