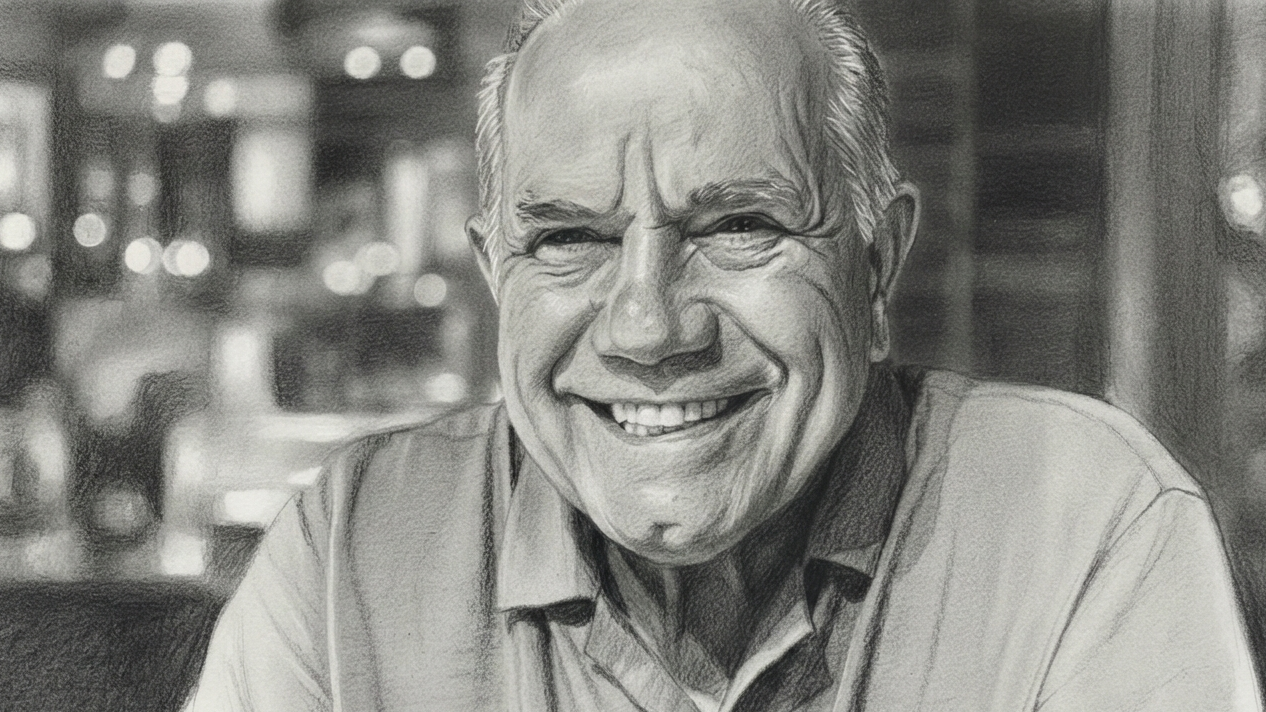

بين أروقة الكلمة وهيبتها، ينهض كاظم شنون محمد المقدادي كأحد الأصوات العراقية التي حملت الحرف عبء الشهادة ومسؤولية الوقوف إلى جانب من لا صوت لهم. في حضوره شيء من وقار بغداد حين كانت تصغي قبل أن تتكلم، ونبرة هادئة تعرف أن الحقيقة لا تحتاج إلى رفع الصوت كي تبلغ مداها.

لم يكن يومًا مجرد اسم يُختزل في توصيف مهني، ولا سيرة تُحبس في إطار أكاديمي، بل كان شاهدًا يقرأ الوجع العراقي بعين يقظة، ويحوّله إلى خطاب فكري يتجاوز عابر الشعارات وتقلبات اللحظة، ليبقى وفيًا للمعنى حين يضيع، وللكلمة حين تُستنزف.

وُلد المقدادي في الأول من تموز (يوليو) عام 1949 في محلة الرحمانية بكرخ بغداد، ونشأ في العطيفية الأولى، حيث تتجاور الأزقة والذاكرة، وتتشكّل المدينة بوصفها كائنًا حيًّا يُصغي ويغضب ويغفر. هناك تشكّل وعيه المبكر، ونسج إحساسه العميق بالكلمة بوصفها التزامًا ومسؤولية، وموقفًا أخلاقيًا لا يقبل الحياد. ظلّ الكرخ بالنسبة إليه أكثر من جغرافيا؛ كان هوية وسلوكًا ونبرة في الخطاب، ومرجعية قيمية أبقته قريبًا من الناس، ومنحازًا إلى بساطتهم، عصيًا على العزلة والادعاء.

ومنذ بداياته، بدا واضحًا أن الصحافة لديه ليست حرفة للارتزاق، بل رسالة ذات بعد أخلاقي. أنهى دراسته الثانوية في الثانوية المركزية، والتحق بكلية الآداب في جامعة بغداد، حيث نال شهادة البكالوريوس في الصحافة عام 1973–1974. لكن نهمه للمعرفة دفعه إلى ما وراء حدود المكان، فواصل دراسته في باريس، حيث حصل على شهادة الدكتوراه عام 1979 عن أطروحته الموسومة بـ«التيارات الفكرية في الصحافة العربية المهاجرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر». هناك ترسخ لديه اليقين بأن الخبر ليس مجرد واقعة تُنقل، بل أمانة تاريخية تُصاغ بوعي وتحليل ومسؤولية.

هذا المزج بين التكوين البغدادي الشعبي والدراسة الأكاديمية منح كتابته توازنًا نادرًا بين الوضوح والبساطة. فجاءت لغته منتمية إلى السهل الممتنع، شفافة في ظاهرها، محكمة في بنيتها، يتسلل إليها سجع موسيقي محسوب يصنع إيقاعًا داخليًا. وهذا السجع عنده أداة ذكية لتمرير الموقف وصياغة نقد لاذع بروح ساخرة، تحترم عقل القارئ ولا تساوم على الفكرة.

تعرّفت عليه صديقًا في سبعينيات القرن الماضي، حين كنا طلبة في كلية الآداب. هناك، بين ضجيج القاعات وأزقتها الفكرية، تشكّلت شخصيته المشاكسة؛ شاب جريء، مندفع، لا يحسب كثيرًا العواقب، يقوده إيمانه القوي إلى مواقف حادة ومآزق معقدة. كانت تلك المشاكسة مصحوبة بنرجسية فطرية غير مؤذية.

في قاعات الجامعات، كان المقدادي معلمًا قبل أن يكون أستاذًا، يزرع في الطلبة شغف المعرفة وروح المسؤولية. درّس في جامعة بغداد، والجامعة المستنصرية، وجامعة البتراء الأردنية، وكلية اللغات، وكلية الإعلام، وأسهم في تأسيس كلية الفارابي الأهلية وقسم الإعلام فيها.

لم يكتفِ بتلقين المناهج، بل غرس أخلاقيات المهنة، مؤمنًا بأن الصحفي بلا موقف ليس سوى ناقل أخبار، وأن القلم الذي لا يرتعش أمام الحقيقة لا يستحق شرف الكتابة.

أما في الإعلام، فقد كان صوته مشاكسًا وسط ضجيج اللحظة، يشارك في برامج حوارية وثقافية وسياسية، ويقدّم برامج تلفزيونية، ويكتب عمودًا صحافيًا ثابتًا في الصحف العراقية. لم يواجه السلطة بالشتيمة، بل بالكلمة الواضحة والحجة الصادقة التي تتجاوز ضجيج الصراع لتصل إلى وجدان المتلقي.

أحببت فيه وطنيته الصافية، وحبه العميق للعراق الذي جعله يرفض الاحتلال بوضوح، ويقاومه بالكلمة حين صمتت البنادق أو عجزت. كانت كلمته موقفًا، وقلمه ساحة مواجهة، لا يهادن سلطة فاسدة، ولا يتردد في فضح تكميم الأفواه ومصادرة الرأي. كما أحببت فيه عدم طائفيته، فلم أرَ في خطابه خزعبلات تفرّق الناس، بل جرحًا مفتوحًا يرفض أن يُستغل لتمزيق الوطن، فبقي خطابه جامعًا، يربط العراقيين بعضهم ببعض.

ويمتاز أسلوبه الصحفي بقدرته على الجمع بين السجع واللغة الشعبية المحببة للناس، فتكون المحسنات البلاغية خادمة للفكرة لا متقدمة عليها، ويستعير من الشارع دفئه وبساطته لا ضجيجه وفوضاه. لذلك تبدو جمله مألوفة، قريبة من الأذن، كأنها تُقال قبل أن تُكتب.

نقده لم ينبع من خصومة شخصية، بل من إحساس عميق بالمسؤولية الوطنية. كان القارئ يشعر بصراحة كلمته، وأن شدتها موجّهة إلى الفعل لا الأشخاص، وإلى الظاهرة لا الأفراد. هذا المزج بين الموسيقى اللفظية والروح الشعبية منح كتاباته قدرة استثنائية على الوصول إلى النخبة والجمهور العام معًا.

ولم يقتصر عطاؤه على الصحافة والأكاديمية، بل ترك إرثًا كتابيًا غنيًا يعكس رؤيته للعراق والعالم العربي. صدرت له أعمال تناولت حرية التعبير، والإعلام العربي في المهجر، والسياسة والثقافة، مثل «البحث عن حرية التعبير»، و«أوراق باريسية»، و«إشكالية الإعلام العربي في أوروبا». كما أصدر مجموعات مقالات نقدية مثل «مقالات مفخخة»، وكتبًا تحليلية عن الصحافة والسياسة مثل «التيارات السياسية في الصحافة العراقية»، و«ديمقراطية الفرجة»، و«تصدع السلطة الرابعة»، و«الصحافة الاستقصائية»، و«جدل الاتصال».

كل عمل امتداد لمنهجه: نقد صادق، رؤية واضحة، ولغة تجمع بين القوة والسهولة، تعكس اهتمامه بالإنسان العادي وموقفه الثابت من السلطة والفساد، وتقدم نصوصًا نابضة بالوعي الوطني والفكري دون أن تفقد سحر اللغة وإيقاعها الموسيقي، الذي أراد أن يصل إلى كل جمهور، من المثقف إلى القارئ العادي.

هكذا ظل كاظم المقدادي، ابن الرحمانية والكرخ وبغداد، حاضرًا في كل مقال وحوار، يكتب بزهو الواثق لا بغرور المتعالي، ويخوض بالكلمة معركة لا تنتهي، محتفظًا بنقاء موقفه وقناعة راسخة: أن الوطن لا يُختزل في سلطة، ولا يُمثَّل بطائفة، بل يُصان بالعدل والوعي والكلمة الحرة.