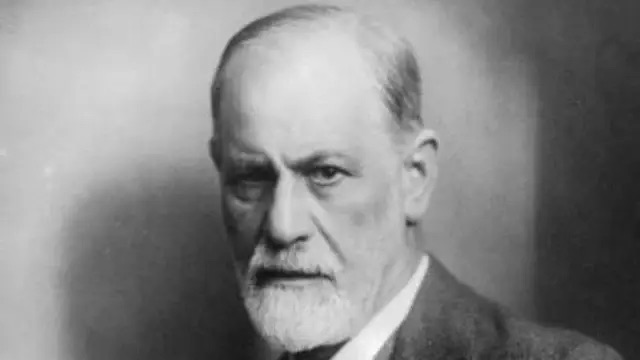

في ظل عودة صعود الشعبوية والانحرافات السلطوية، مثل الدعوات اليمينية في أوروبا، وفي سياق اقتصادي حمائي غير مواتٍ، يُصادف هذا العام مرور 104 أعوام على إصدار سيغموند فرويد لعمله البارز "سيكولوجيا الحشود وتحليل الأنا". يُعد هذا النص من المحاولات الأولى لفهم الظواهر الاجتماعية انطلاقًا من تحليل نفسي لسياسات اللاوعي.

يؤكد فرويد على أن الآخر حاضر دومًا في حياة الفرد النفسية: كنموذج، وككائن، وكمنقذ، وكعدو. ومن هنا فإن السيكولوجيا الفردية هي، منذ بداياتها، سيكولوجيا اجتماعية كذلك. ورغم غياب تمايز صارم بين السيكولوجيا الفردية والاجتماعية، إلا أن الأخيرة تُطبق تحديدًا عند دراسة العلاقة بين الفرد والحشود، سواء كانت عفوية أم منظمة، والتي تمثل المؤسسات الرسمية.

يتعامل فرويد مع موضوع الحشود بطريقة مبتكرة، خاصة بعد الحرب الكبرى والثورات الأوروبية مثل انتفاضة سبارتاكوس في برلين، والتي كشفت عن التحولات التي تُحدثها الأحداث الاستثنائية في الأفراد والمجتمعات. يعتمد فرويد في هذا النص على مجموعة من أعماله السابقة مثل "ثلاث مقالات في النظرية الجنسية"، "مقدمة في النرجسية"، "الحزن والكآبة"، و"الطوطم والمحرمات"، ويستعين بمفاهيم تحليلية كالتنويم المغناطيسي، والافتتان، والتماهي المتبادل، والاستثمارات اللبيدية، وأسطورة الأب الطاغي المستحوذ على النساء.

هذا العمل يرتبط كذلك بنصين أساسيين: "ما وراء مبدأ اللذة" (1920) و"الأنا والهو" (1923). يتناول النص الأول الغرائز الموحدة (إيروس) والمدمرة، بينما يعرض النص الثاني كيف أن "الأنا" تمثل بنية نفسية متكاملة تتفاعل مع "الهو" و"الأنا الأعلى"، أو كما يقترح سيرجيو بينفينوتو في ترجمته من الألمانية: "ذلك" و"ما وراء الأنا"، وهي مصطلحات أدق تعكس حاجة فرويد المستمرة لتطوير مفاهيمه.

إقرأ أيضاً: من ثيران هوميروس إلى البيتكوين

تتمثل رؤية فرويد للسلطة في حدث بدئي صادم: قتل الأب، الذي يُعاد تمثيله في أسطورة أوديب. وهذا الحدث يمثل انتقالًا من الانتماء للجماعة إلى استقلالية الذات، كما يفعل الشاعر الذي يغني عن البطل الذي هو ذاته. بذلك، تتحول السلطة من فرض القوة إلى شكل من السيطرة الذاتية التي تستند إليها المنظمات الجماهيرية.

يُنتج التضمين الداخلي خيارات بديلة عن الشعور بالذنب والخوف، من خلال التماهي مع شخصيات قيادية ومثالية. وهنا تختلف رؤية فرويد عن معاصريه كغوستاف لوبون، الذي رأى في الحشود جهالة وغرائز بدائية، بينما يقدم فرويد تحليلًا أعمق وأكثر تعقيدًا للعلاقات بين الفرد والجماعة.

يعترف فرويد ببعض السمات السلبية للحشود، مثل الشعور الزائف بالقوة وعدم المسؤولية، لكنه يُقر أيضًا بإمكانات الإبداع والدافع العاطفي القوي داخلها. فالعلاقة بين الفرد والجماعة علاقة تبادلية، حيث يُدرج القائد كمثال مثالي في الأنا، ما يؤدي إلى نشوء روابط عاطفية أفقية داخل الجماعة.

لكن، هل يُمكن لهذه التعرفات التي يُفترض أن تحرر الفرد من التبعية، أن تتحول إلى أداة لاستمرارها؟ أم أن الخطر يكمن في القيم التي تتمثلها هذه التعرفات، عندما تُصبح منفصلة عن أي مرجعية أخلاقية؟ يفتح هذا التساؤل المجال أمام إعادة النظر في الموروث التحليلي النفسي وفهمنا للذات والهوية.

إقرأ أيضاً: هل يمكننا الاستغناء عن الدراسات الأحادية؟

المفهوم الثوري الذي قدمه فرويد هو أن لا حدود فاصلة بين نفس الفرد ونفس الجماعة، حيث يشكلان معًا نظامًا نفسيًا موحدًا. الحشود ليست مجرد كيان خارجي يؤثر في الفرد، بل هناك تداخل دائم بين العقل الفردي والجماعي، ينعكس في اللغة، والحدس، والتعاطف، والإيحاء، والدعاية، والهيمنة الرمزية.

يُصبح هذا التداخل أكثر وضوحًا في العلاقة بين الفرد والدولة، السلطة القانونية التي تُمارس السيطرة الناعمة وقد تتحول إلى قسرية. هذا المنظور يُعيد النظر في مفاهيم الميتافيزيقا الثابتة، ويقترح بديلًا ديناميكيًا يتمثل في الهوية المتعددة، وتكوين الذات، بدلاً من الكينونة الثابتة.

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل الترابط مع أعمال جيل دولوز وفليكس غواتاري، اللذين استبدلا مفهوم "الهيكل" بمفهوم "الآلة" و"الرغبة" كقوى إبداعية، تُعيد تشكيل الذات لا كنتاج، بل كفعل مستمر، هش وغير متوقع.

الهوية، كما يُفهمها فرويد، ليست جوهرًا ثابتًا، بل هي تكوين متحرك يتأثر بالتجارب والعلاقات، خلافًا للتعريف القانوني البيروقراطي الذي تفرضه الدولة، كما بيّن بيير بورديو. الهوية تُنتج داخل الجسد قبل النفس، كـ"هَبِيتُوس" يجسد القيم الجماعية ويعيد إنتاجها عبر الإيماءات والأحاسيس واللغة.

الهَبِيتُوس لا يعبر فقط عن الأصالة، بل هو أيضًا وسيلة لتثبيت السلطة بشكل لا شعوري، عبر "العنف الرمزي" الذي يطبع الجسد بمطالب السلطة ويجعلها طبيعية بمرور الزمن، دون وعي بأصولها.

إقرأ أيضاً: الفن: الكذبة التي تقرّبنا من الحقيقة

بين إمكانيات اللاوعي التي لا حصر لها، وبين القيود المجتمعية، توجد مساحة للسياسة كبحث عن توازن بين الخير الفردي والعام، دون التضحية بالمتعة. تحليل فرويد يقترح إمكانية تجاوز هذا التنازل التقليدي، نحو مرونة في تشكيل الذات تتقبل الآخر، وتستفيد منه دون أن تفقد فرادتها.

اللغة والحواس، كتجارب حسية واجتماعية، تلعبان دورًا في صياغة هذه الذات، حيث تتشكل عبر التفاعل مع العالم، الأجسام الأخرى، والرموز الثقافية. الذات لا تُعرَّف فقط من الداخل، بل في علاقتها بالآخر، في صراع دائم بين الرغبة، والتمثيل، والهوية.

في هذا السياق، يصبح اللاوعي ليس مجرد ساحة لصراع الرغبات المحرمة، بل فضاءً للإبداع والتوليد المستمر، ما يفتح أفقًا أمام سياسات لا تُقصي المتعة ولا تُخضع الذات كليًا للسلطة.