في عالم يتسم بالتغيرات المتسارعة، تظل الأيديولوجيات بمثابة البوصلة التي توجه سلوك الدول، المنظمات الدولية، والجهات غير الحكومية في المشهد الدولي.

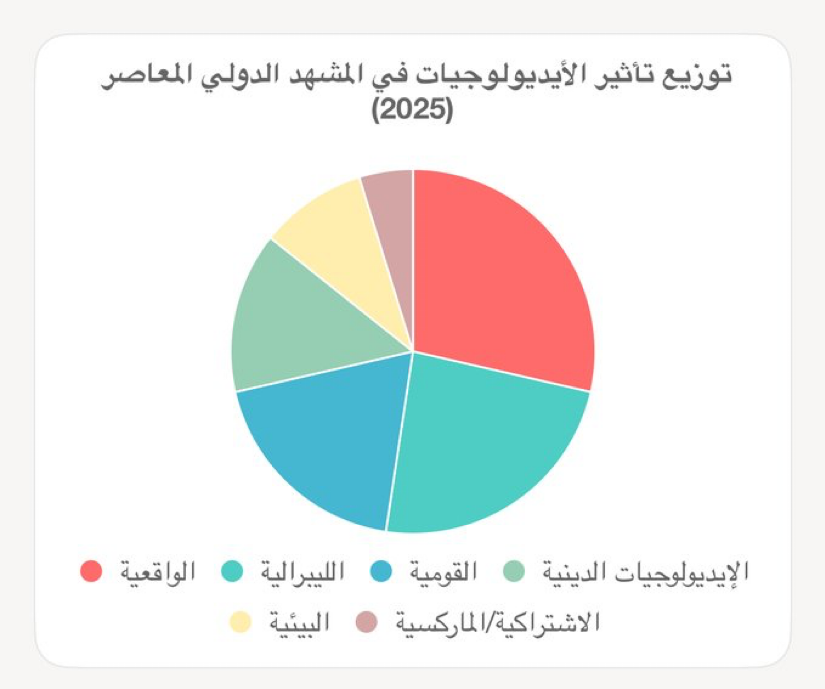

من الواقعية التي تركز على القوة والمصلحة الوطنية إلى الليبرالية التي تعزز التعاون والقيم الديمقراطية، ومن القومية المتزايدة إلى الأيديولوجيات الدينية والبيئية، تشكل هذه الأطر الفكرية ديناميكيات العلاقات الدولية. في هذا المقال، نستعرض الأيديولوجيات الرئيسية التي تؤثر على المشهد الدولي المعاصر، وكيف تساهم في صياغة الصراعات والتحالفات، مع تسليط الضوء على دورها في تشكيل مستقبل أكثر استقرارًا أو تنافسية.

تُعد الواقعية الأيديولوجية الأكثر تأثيرًا في العلاقات الدولية، حيث ترى العالم كنظام فوضوي تسعى فيه الدول لتعظيم قوتها وأمنها. في عام 2025، نشهد هذا التوجه في التنافس الأمريكي-الصيني في بحر الصين الجنوبي، حيث تسعى كل قوة لتأمين مصالحها الجيوسياسية. الدول الكبرى، مثل روسيا والولايات المتحدة، تستخدم التحالفات العسكرية، مثل الناتو، أو الشراكات الاستراتيجية، مثل اتفاقيات “أوكوس”، لتعزيز نفوذها. حتى المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، تتأثر بهذا النهج عندما تستخدم الدول حق النقض (الفيتو) لخدمة أجنداتها، مما يعكس تركيز الواقعية على المصلحة الذاتية على حساب التعاون العالمي.

في المقابل، تقدم الليبرالية رؤية مغايرة تركز على التعاون من خلال المؤسسات الدولية، التجارة الحرة، والقيم الديمقراطية. الاتحاد الأوروبي وكندا يعكسان هذا التوجه من خلال دعمهما لمنظمات مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي. على سبيل المثال، اتفاقيات التجارة الحرة، مثل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، تعزز الترابط الاقتصادي وتقلل من احتمالات الصراع. كما تلعب المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة العفو الدولية، دورًا في الدفاع عن حقوق الإنسان، مما يعزز الليبرالية كقوة ناعمة. ومع ذلك، تواجه هذه الأيديولوجية تحديات من صعود القومية والسلطوية، كما يظهر في مناقشات على منصات مثل X التي تشير إلى تراجع النفوذ الليبرالي أمام التيارات الشعبوية.

القومية، التي تشهد تصاعدًا ملحوظًا، تضع السيادة الوطنية والهوية في صدارة الأولويات. دول مثل الهند وتركيا تتبنى سياسات خارجية تركز على الاستقلالية، بينما عكس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) هذا التوجه. القومية ليست مجرد رد فعل ضد العولمة، بل أصبحت محركًا للصراعات الإقليمية، حيث تسعى الدول لحماية مصالحها في مواجهة التدخلات الخارجية. هذا التوجه يؤثر أيضًا على الرأي العام، حيث تدعم التيارات الشعبوية سياسات الحمائية والانعزالية، مما يعقد جهود التعاون الدولي.

في الوقت ذاته، تستمر الأيديولوجيات الدينية في لعب دور حاسم في الشرق الأوسط وخارجه. إيران والسعودية، على سبيل المثال، تدمجان القيم الدينية في سياساتهما الخارجية، مما يؤثر على الصراعات الإقليمية، مثل التوترات بين الأيديولوجيات السنية والشيعية. الجماعات غير الحكومية، مثل حزب الله، تستند إلى هذه الأيديولوجيات لتعزيز نفوذها، مما يضيف تعقيدًا إلى المشهد الدولي. هذه الديناميكيات تظهر بوضوح في الصراعات المستمرة في اليمن وسوريا، حيث تلعب الأيديولوجيات الدينية دورًا في تأجيج التوترات.

من ناحية أخرى، برزت الأيديولوجيات البيئية كقوة متزايدة مع تزايد الوعي بالتغير المناخي. دول مثل السويد ونيوزيلندا تقود مبادرات عالمية للحد من الانبعاثات، بينما تلعب منظمات مثل غرينبيس دورًا في الضغط من أجل سياسات بيئية. اتفاقية باريس للمناخ تُعد نموذجًا للتعاون الدولي المدفوع بهذه الأيديولوجية، لكن التحديات تظل قائمة مع مقاومة بعض الدول للتخلي عن الوقود الأحفوري. هذا التوجه يعكس تحولًا في الأولويات الدولية، حيث أصبحت الاستدامة قضية مركزية في العلاقات الدولية.

الاشتراكية والماركسية، رغم تراجع تأثيرهما مقارنة بالقرن العشرين، لا تزالان تؤثران في دول مثل كوبا وفنزويلا، وفي حركات مكافحة العولمة. هذه الأيديولوجيات تدعو إلى العدالة الاقتصادية ومعارضة الهيمنة الرأسمالية، مما يؤثر على مواقف بعض الدول النامية في مواجهة القوى الغربية. على سبيل المثال، دعم الصين لبعض الأنظمة المناهضة للغرب يعكس بقايا هذا التفكير الأيديولوجي، رغم أنها تتبنى نهجًا براغماتيًا في سياساتها الاقتصادية.

في ظل هذه الأيديولوجيات المتعددة، يتشكل المشهد الدولي من خلال توازن دقيق بين الصراع والتعاون. الواقعية والقومية تدفعان نحو التنافس، بينما تسعى الليبرالية والبيئية لتعزيز التعاون. الأيديولوجيات الدينية تضيف طبقة من التعقيد، خاصة في المناطق المضطربة، بينما تحاول الاشتراكية إعادة تعريف دورها في عالم تهيمن عليه الرأسمالية. هذا التنوع الأيديولوجي يجعل من الصعب تحقيق إجماع دولي، لكنه في الوقت ذاته يفتح المجال لتعددية الأفكار التي يمكن أن تسهم في حلول مبتكرة.

في الختام، تظل الأيديولوجيات المعاصرة المحرك الأساسي للعلاقات الدولية، حيث تشكل مواقف الفاعلين وسياساتهم. سواء كانت واقعية تركز على القوة، أو ليبرالية تسعى للتعاون، أو قومية تدافع عن الهوية، أو بيئية تهتم بالمستقبل، فإن هذه الأطر الفكرية تحدد ملامح عالم اليوم. في ظل هذه الديناميكيات، تقع على عاتق الدبلوماسيين مسؤولية فهم هذه الأيديولوجيات والعمل على إيجاد توازن يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة، ليس فقط لدولهم، بل للمجتمع الدولي بأسره.