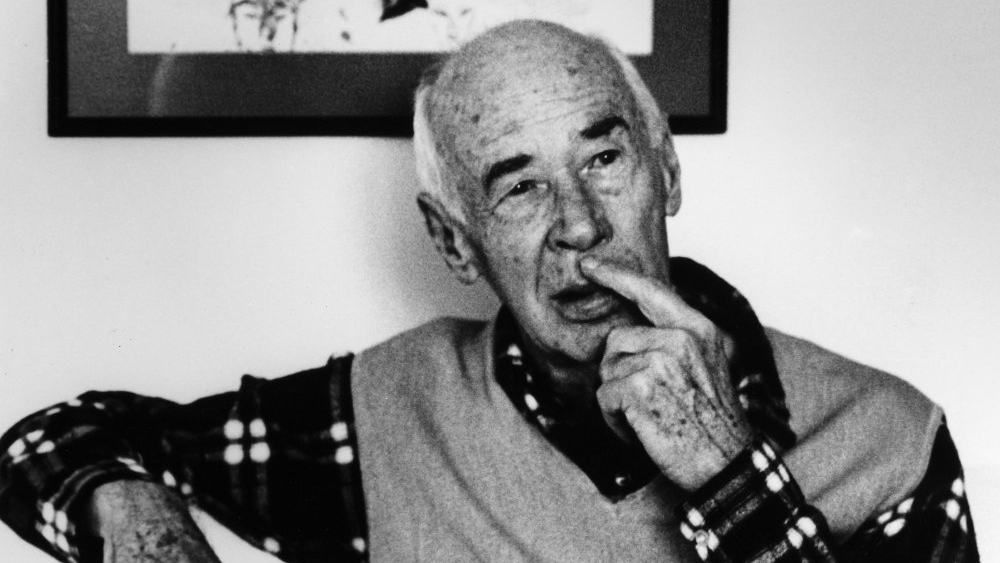

يقول الكاتب الأميركي هنري ميلر (1891-1980) إن "نقائص الإنسان وضعفه لا تقل شأنًا عن فضائله، فهي متصلة به اتصالًا لا انفصام له". وفي هذه العبارة تنكشف حقيقة الوجود الإنساني بوصفه ساحة توتر دائم: بين ما نطمح أن نكونه، وما نقدر فعليًا على أن نكونه. نحن كائنات تشتهي الكمال، لكننا نسقط عند أول منعطف واقعي؛ نحلم بالنبل، غير أن هشاشتنا كثيرًا ما تضع لنا قدمًا خفية في الطريق. وفي هذا الفراغ القاسي بين الأنا الواقعية والأنا المثالية، يولد الولاء بوصفه جسرًا أخلاقيًا، ووعدًا صامتًا يقطعه الإنسان على نفسه، أن يظل وفيًّا لما يراه ذا قيمة، حتى عندما تميل روحه إلى الهرب.

الولاء، بهذا المعنى، ليس مجرد خُلُق اجتماعي أو التزام عاطفي، بل فضيلة فلسفية عميقة. وإذا عدنا إلى أرسطو، الذي رأى الفضيلة وسطًا ذهبيًا بين طرفين مذمومين، أمكننا أن نفهم الولاء بوصفه ذلك التوازن الدقيق بين العبودية العمياء والخيانة المتقلبة. إنه ليس استسلامًا، ولا تمردًا، بل اختيار واعٍ. ولذلك رأى الفيلسوف الأميركي جوزايا رويس، في كتابه فلسفة الإخلاص، أن "الولاء، متى فُهم على وجهه الصحيح، هو تحقيق القانون الأخلاقي برمته". فالولاء عنده ليس فضيلة بين فضائل، بل هو فضيلة الفضائل، النواة التي تنتظم حولها بقية الواجبات.

الإنسان الوفيّ، وفق هذا المنظور، هو إنسان أخلاقي بالضرورة؛ لأنه لا يكتفي بتبنّي القيم على مستوى الفكر، بل يحولها إلى فعل. فالولاء لا يعيش في منطقة النوايا، بل يُختبر في ساحة الاختيار، حيث يتعين على المرء أن يدفع ثمن ما يؤمن به. وهنا يصبح السؤال مؤلمًا: هل يُطالَب الإنسان دائمًا بالوفاء؟ ومن ذا الذي يملك حق الإدانة؟ أليس بطرس، الذي أنكر المسيح خوفًا من الصلب، شاهدًا على هشاشة البشر أمام الرعب؟ إن الولاء، في كثير من الأحيان، يطالبنا بتقييد حريتنا اللحظية، وبالتضحية برغباتنا الصغيرة في سبيل معنى أكبر، وبقمع اندفاعات الخوف لنظل أوفياء للكلمة.

يصف رويس هذا المسار بقوله: "الإنسان الوفيّ يخضع رغباته الطبيعية لقضيته؛ فالولاء من دون ضبط للنفس مستحيل. إنه لا يتبع نزواته، بل يسترشد بقضيته، وهي التي تملي عليه ما يجب فعله". وهنا يغدو الولاء شكلًا من أشكال الخدمة؛ خدمة لمعنى اختاره الإنسان بحرية، لا انصياعًا لقيد مفروض عليه.

وبالرغم من أن الولاء قد يبدو، في ظاهره، نقيضًا للحرية، فإن التجربة الإنسانية تخبرنا بعكس ذلك. هناك شيء نبيل في بينيلوبي وهي تفك نسيجها كل ليلة انتظارًا لأوديسيوس، وشيء مهيب في سام وهو يرافق فرودو حتى آخر الطريق، بالرغم من الجحود والرفض. هذه النماذج لا تمجّد الخضوع، بل تمجّد الثبات، ذلك الثبات الذي يجعل الإنسان، كما قال سبينوزا، "حرًّا بقدر ما تحكمه ضرورة اختارها بنفسه".

فالولاء، في جوهره، ثمرة من ثمار الحرية. الإنسان يختار قضيته، وباختياره هذا يوحّد عالمه الداخلي والخارجي: يجد خارج ذاته ما يستحق الخدمة، ويجد داخل ذاته إرادة تستمتع بهذه الخدمة. وبهذا يمنحه الولاء خطة حياة تجمع بين الفردي والاجتماعي، بين الذات والآخر، متجاوزًا فوضى الداخل وقسر الخارج معًا.

غير أن التاريخ يذكّرنا بوجه الولاء المظلم. فالخضوع الأعمى لقضية جائرة أو لتيار فاسد قد أنتج مآسي لا تُحصى. وقد يكون ما يُسمّى ولاءً مجرد خوف مقنّع أو مصلحة متنكرة، وفي هذه الحال يفقد معناه الأخلاقي. غير أن الخطر الحقيقي، كما يشير جان بول سارتر في مسرحيته باريونا، ابن الرعد، لا يكمن في الالتزام ذاته، بل في القضية التي نلتزم بها. فالبطل، حين يقسم ألا يُنجب شعبه أطفالًا، يظن أنه وفيّ لقضية خلاص، بينما يزرع في الواقع لعنة أخلاقية تطال حتى أقرب الناس إليه.

من هنا، يرى رويس أن الولاء نفسه هو ما يحل معضلة الولاء. إذ لا يكفي أن نكون أوفياء، بل يجب أن نسأل: لأي شيء؟ فالولاء الأسمى، الذي ينبغي أن يكون معيارًا لكل ولاء آخر، هو الولاء للإنسانية ذاتها. ولذلك يضع رويس قاعدته الأخلاقية الحاسمة: "اختر قضيتك واخدمها، بقدر ما تستطيع، على نحو يجعل في العالم ولاءً أكثر لا أقل".

هكذا يصبح الولاء فعل مقاومة أخلاقية في عالم سريع الخيانة، ويغدو الوفاء، لا ضعفًا، بل شجاعة وجودية، واختيارًا فلسفيًا يربط الإنسان بمعنى يتجاوز هشاشته، دون أن ينكرها.