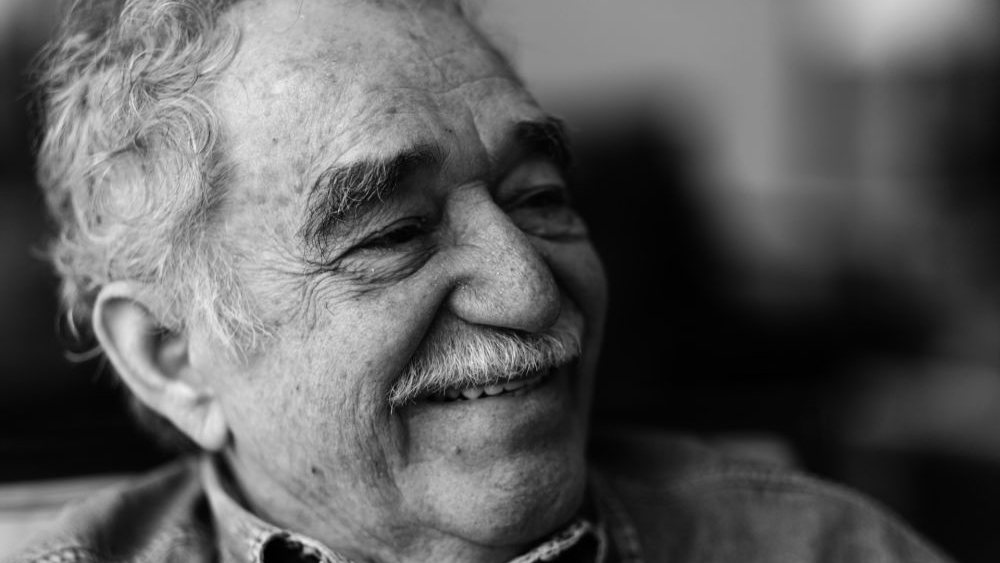

حين نتحدث عن العلاقة بين جائزة نوبل والواقع الروائي، فإننا لا نجد مثالاً أكثر اكتمالاً وتعبيراً عن هذه العلاقة من غابرييل غارسيا ماركيز، الروائي الكولمبي الذي لم يكتب فقط رواية، بل كتب أسطورة معاصرة في هيئة حكاية تحمل عنوان (مائة عام من العزلة)، وهي الرواية التي صنعت مجده الأدبي، ووضعت اسمه إلى الأبد في سجل الأدب العالمي، ليس فقط كحائز على نوبل عام 1982، بل كأحد الذين غيّروا شكل الرواية ووسّعوا أفقها وحدودها وإمكاناتها الفنية.

لم تكن (مائة عام من العزلة) رواية عادية، بل كانت صدمة جمالية ونفسية وفكرية، وربما كانت أشبه بزوبعة لغوية اجتاحت قرّاء العالم في لحظة كانت الرواية تبحث عن أفق جديد، وكانت الواقعية بكل أشكالها قد بدأت تفقد قدرتها على الدهشة، فجاء غابرييل غارثيا ماركيز واقترح ما أصبح يُعرف لاحقاً بالواقعية السحرية، وهي ليست خيالاً صرفاً ولا واقعاً جامداً، بل مزيج مذهل من الواقع والغرابة، من الأسطورة والتأريخ، من العقل والحلم، وهي بذلك تُعيد تشكيل العالم لا كما هو، بل كما ينبغي أن يُرى، كما يُعاش في ذاكرة الشعوب وفي وجدانها العميق.

مدينة ماكوندو التي ابتدعتها مخيلة ماركيز لم تكن مجرد مكان متخيّل، بل كانت صورة مكثفة لأميركا اللاتينية في عمقها التأريخي والإنساني، كانت تمثيلاً لمجتمع بأكمله خرج من رحم الاستعمار إلى الفوضى، ومن الحلم بالحرية إلى متاهات الطغيان والعزلة، وكانت ماكوندو تحمل داخلها كل تناقضات الإنسان الكولومبي، بل واللاتيني عموماً، بين الإيمان والخرافة، بين الحب والموت، بين الطغاة والمصلحين، بين الجدّات الحكيمات والعشاق الحالمين والجنرالات القساة، وكل ذلك ضمن بنية سردية بالغة الإحكام والثراء.

لقد كانت هذه الرواية تتويجاً لتجربة ماركيز الصحافية والسياسية، التي أعطته حساً حاداً بالتفاصيل اليومية وبالبنية العميقة للعلاقات الاجتماعية، وقدرته على التقاط القلق الجماعي الذي تعيشه مجتمعات ما بعد الاستعمار، كما أنها كانت تتويجاً لرؤية فلسفية عميقة للزمن، حيث يظهر الزمن دائرياً، يعود دائماً إلى ذاته، تتكرر فيه الأخطاء، وتسكنه لعنة النسيان. لقد جعل ماركيز من التاريخ لعنةً ورمزاً، ومن العائلة استعارة كبرى للمجتمع، ومن ماكوندو مرآة تعكس تحولات الوعي الجمعي والاغتراب الوجودي معاً.

إن رواية مائة عام من العزلة لا تعكس الواقع فقط، بل تعيد تأويله، وتعيد صياغته بلغة تستعير من الشعر موسيقاها، ومن الأسطورة رموزها، ومن المأساة الكلاسيكية نَفَسها التراجيدي. لقد كانت الرواية قادرة على أن تحوّل التفاصيل اليومية في حياة القرى الكولومبية إلى صور كونية يتردد صداها في كل قارئ، في أي مكان في العالم، لأنها تمسّ جوهر الإنسان، عزلته، شوقه، خيباته، ذاكرته، رغبته المستحيلة في الفهم والسيطرة. إن فن ماركيز ليس فن المفاجآت الخارقة، بل فن الاستبطان البطيء للزمن، للوعي، للمصير. رواياته لا تطرح أسئلة سطحية، بل تغرس القارئ في عوالم متشابكة، حيث اللغة أداة كشف لا وصف، وحيث الغرابة وسيلة للتأمل في معقولية الواقع ذاته، إذ قد تكون الأشياء الخيالية أحياناً أكثر صدقاً من الحقائق الباردة، وقد تكون الرؤى المجنونة تعبيراً دقيقاً عن فوضى المجتمع وتشوهاته.

إن غارثيا ماركيز لم يكن يكتب عن كولومبيا فقط، بل عن العالم الثالث كله، عن تلك الشعوب التي تعيش على حافة الحلم، وتقاوم النسيان بذاكرة موروثة ودم مشترك، وقد استطاع أن يمنح الهامش صوتاً سردياً عظيماً، وجعل من القصة العائلية في بيت بونديا رواية عن صراع التأريخ والقدر، وعن الحتمية التي تطارد الإنسان جيلاً بعد جيل، وهو يفشل في كسر الدائرة المغلقة للعزلة. لقد أعاد غارثيا ماركيز الاعتبار للكتابة الأدبية كفعل مقاومة ناعمة، كقوة جمالية تُقاوم الاستبداد، وتُقاوم التبسيط، وتُقاوم النسيان، وتُخلِّد المسكوت عنه. من هنا لم يكن نوبل مجرد وسام فخري، بل كان لحظة اعتراف بأن الأدب يمكن أن يكون مشروعاً إنسانياً يتجاوز الحدود اللغوية، وأن الرواية ليست ترفاً، بل ضرورة لقراءة الإنسان من جديد.

إن ما صنع مجد غارثيا ماركيز لم يكن فقط الخيال المجنّح، بل الانضباط السردي الهائل، والدقة اللغوية، واقتصاد الجملة، والهندسة المحكمة للحبكة، والقدرة على الجمع بين التعقيد والبساطة، بين الحكمة الشعبية والوعي الحداثي، بين الفكاهة والدمع، بين الحكاية القديمة والقلق المعاصر، وهذا ما جعل مائة عام من العزلة تحتفظ بقدرتها الدائمة على الإدهاش، حتى بعد عقود من صدورها. الرواية التي صنعت مجده كانت ثمرة علاقة شديدة التوتر بين الذات والعالم، بين الكاتب وتأريخه، بين اللغة والذاكرة. لقد كتبها بعد سنوات من الصمت، وبعد قطيعة مع الكتابة الصحافية، وبعد أن حاصرته الأسئلة الكبيرة، وأوقف حياته كلياً كي يكتب هذه الرواية أو يموت دونها، كما صرّح مراراً. لقد كتبها في عزلة، لكنه صاغ من خلالها ذروة الوصل مع قارئ كوني، يبحث في كل زمان ومكان عن معنى الوجود وسط ضجيج العالم.

لم تكن نوبل لحظة تتويج لغارثيا ماركيز فقط، بل كانت لحظة اعتراف عالمي بأن الرواية لم تعد حكراً على أوروبا، وأن أصوات الجنوب، بلغة مختلفة وتجربة مختلفة، قادرة على أن تخلق نصوصاً تعادل في عظمتها الكلاسيكيات الكبرى، إن لم تتجاوزها. لقد كان لماركيز فضل السبق في ترسيخ هذه القناعة، وربما لهذا السبب ظلت مائة عام من العزلة واحدة من أكثر الروايات ترجمة وانتشاراً وتأثيراً في القرن العشرين. لقد منح غارثيا ماركيز الأدب سلطة جديدة، سلطة الخيال العميق الذي لا ينفصل عن جذور الواقع، لكنه لا يتقيد به، وقد فتح الباب واسعاً أمام أجيال جديدة من الكتّاب ليعيدوا التفكير في معنى الرواية وجدواها، وليفهموا أن أعظم الروايات ليست بالضرورة تلك التي تشرح الواقع، بل التي تخلق واقعاً جديداً أكثر صدقاً من الواقع نفسه.

بين نوبل والواقع، وقف غارثيا ماركيز بوصفه الجسر الذي عبرت منه الرواية من الإقليمية إلى الكونية، من التوثيق إلى الخلق، من البساطة الشكلية إلى العمق البنيوي، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا تلك الرواية الفريدة التي حملت العالم كله على ظهر مدينة منسية، صنعتها مخيلة كاتب واحد، لكنها ما زالت حتى اليوم مأهولة بقرّاء يعيدون اكتشافها كل مرة وكأنها كُتبت للتو. وإن مجد غارثيا ماركيز لم يكن مجد كاتب فرد، بل مجد حكاية عرفت كيف تمنح نفسها شكل الخلود.