تميل الذاكرة الثقافية العربية إلى النسيان أكثر ممّا تميل إلى الحفظ، ولا سيّما حين يبتعد المبدع عن وطنه أو يعيش في المنفى، أو حين تُختزل منجزاته في مواقفه الأيديولوجية ويُحاكَم بتعصّب بعيدًا عن ميزان المهنية. كثيرًا ما يُقاس الإبداع بالمكان لا بالقيمة، وبالضجيج لا بالأثر، فيغيب الاسم ويبقى العمل معلّقًا خارج الذاكرة.

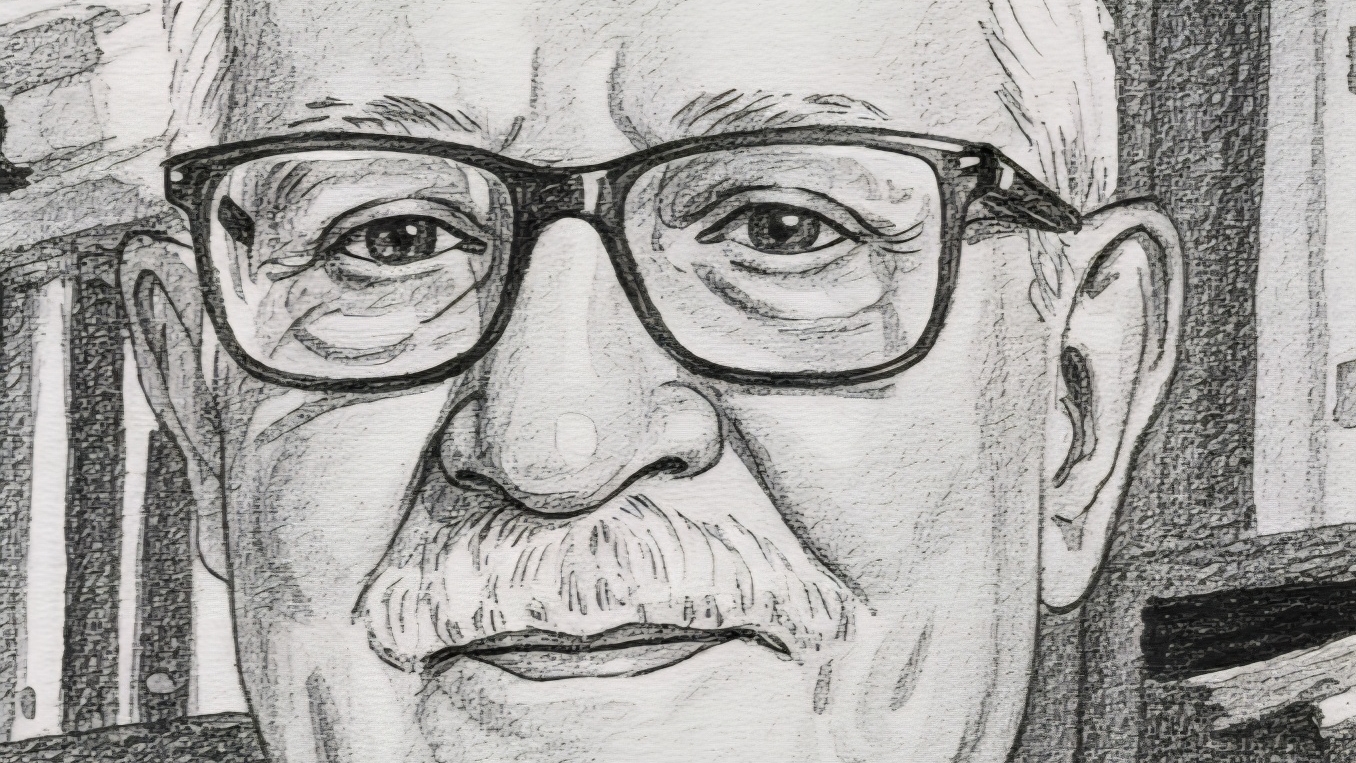

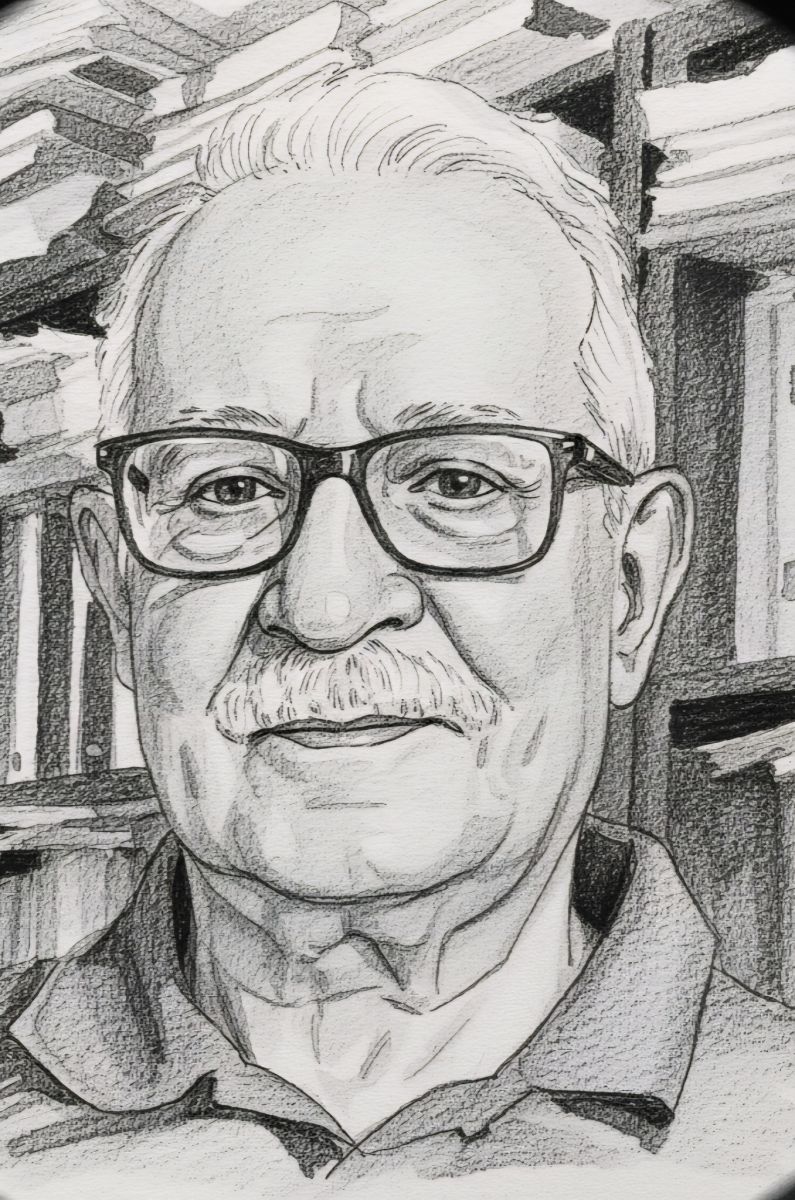

ومن هنا تبرز مفارقة سيرته، أحد أبرز كتّاب السخرية في العراق، ومحقّق كبير في التراث العربي، ظلّ أثره ممتدًا بالرغم من الغياب، ومساره الثقافي شاهدًا على وحدة نادرة جمعت بين الصحافة والسخرية والتحقيق، من دون أن تنكسر بوصلته المعرفية أو تخفت مسؤوليته الأخلاقية.

وُلد العطية في مدينة الكوت عام 1941، في بيئة جعلت من اللغة والثقافة جزءًا من الحياة اليومية. كان والده شاعرًا وخطيبًا يحفظ شعر المتنبّي، ونشأ في عائلة علمية وأدبية بارزة، ضمّت أسماء معروفة في اللغة والنقد والتحقيق. في هذا المناخ، لم تكن المعرفة ترفًا، بل أفقًا مفتوحًا، وهو ما انعكس مبكّرًا في وعيه وسلوكه الثقافي.

انتقل إلى بغداد، وأكمل دراسته، ثم انخرط في العمل الصحفي والإعلامي، ليجد صوته الحقيقي في الكتابة الساخرة. في ستينيات القرن الماضي، بدأ نشر مقالاته الشهيرة «حكايات جهين»، ذات الطابع السياسي والاجتماعي، في عدد من الصحف، قبل أن تُجمع في كتاب صدر عام 1969.

تخرّج العطية في قسم الإعلام عام 1972، وواصل مساره المهني بين الصحافة ووكالة الأنباء العراقية، ثم ملحقًا صحفيًا في الكويت. غير أنّ مسيرته لم تخلُ من القسوة، إذ سُجن في قصر النهاية بسبب خبر يتعلّق بالتأميم، وهي تجربة تركت أثرًا عميقًا في وعيه، ودوّنها لاحقًا في كتابه الشهير «فندق السعادة»، الذي يُعدّ شهادة على زمن سياسي مضطرب، لا مجرّد سرد شخصي.

غادر العراق عام 1978 ليستقرّ في باريس، حيث أكمل دراسته العليا في جامعة السوربون، وحصل على الدكتوراه عن تطوّر المجتمع العراقي بين الحربين العالميتين. والتحق بالمعارضة العراقية في جبهة إياد علاوي وصلاح عمر العلي. وفي المنفى، لم تنقطع صلته ببغداد، بل تحوّلت الكتابة لديه إلى شكل من أشكال المقاومة الهادئة للنسيان. كتب في صحف عربية بارزة، منتقدًا الطائفية والفساد، بلغة أكثر تأمّلًا، دون أن تفقد سخريته بعدها الإنساني.

في هذه المرحلة، اتّجه بعمق إلى تحقيق التراث العربي، بعد أن وجد في باريس كنزًا من المخطوطات العربية والعثمانية. أنجز تحقيقات مهمّة لنصوص نادرة، وأسهم في إعادة الاعتبار لكتب ومؤلّفين منسيّين، مؤمنًا بأنّ التحقيق ليس عملًا تقنيًا، بل ثقافة موسوعية تتطلّب إتقان اللغة، ومعرفة التاريخ، والإحاطة بالعلوم الإنسانية. وكان يرى أنّ التخصّص الضيّق يقيّد الإبداع، وأنّ الباحث الحقيقي هو من يملك أفقًا مفتوحًا.

يتميّز أسلوب العطية بقدرة نادرة على الجمع بين المتعة والمعرفة، بين خفّة السخرية وصرامة التحقيق. فهو كاتب لا يكتب من برج لغوي معزول، بل من تماسّ مباشر مع الواقع والنصّ والتاريخ. في كتاباته المبكّرة، ولا سيّما مقالاته الساخرة، كانت الجملة قصيرة نسبيًا، مشحونة بالإيحاء، تقوم على المفارقة الذكية أكثر من الخطابة، وتراهن على وعي القارئ لا على تلقّيه السلبي. لم يكن يشرح النكتة، ولا يبالغ في التهكّم، بل يترك الفكرة تنغرز بهدوء، وتؤدّي فعلها النقدي بعد أن يُغلق المقال.

والسخرية عنده ليست زخرفة لغوية ولا تهرّبًا من الموقف، بل أداة معرفية لكشف البنية العميقة للظواهر الاجتماعية والسياسية. كان يكتب عن اليومي والعابر، لكنّه يحمّله دلالات أبعد من لحظته، مستفيدًا من الحسّ الاجتماعي الذي تأثّر فيه بوضوح بعلي الوردي، من دون أن يقع في الاستنساخ. لغته الساخرة نظيفة، تخلو من الابتذال، وتستند إلى ثقافة لغوية رصينة، تجعل الضحك فعلًا ذهنيًا لا انفعالًا سطحيًا.

ومع انتقاله إلى الكتابة التراثية والتحقيق، لم يفقد أسلوبه روحه الأدبية، بل أعاد تهذيبه. صار أكثر هدوءًا، وأكثر ميلًا إلى الجملة المتوازنة الدقيقة، التي تحترم النصّ المحقَّق ولا تطغى عليه. في مقدّماته وتحقيقاته، نلمس حضور الكاتب لا بوصفه وصيًّا على التراث، بل محاورًا له. يشرح دون استعلاء، ويحلّل دون إغراق، ويترك للنصّ القديم مساحته كي يتنفّس داخل الزمن الحديث.

باختصار شديد، أسلوب جليل العطية أسلوب كاتب يعرف متى يبتسم قلمه، ومتى يشتدّ، ومتى يتراجع خطوة ليترك للنصّ أو للحدث أن يتكفّل بالكلام. تشكّل هذا الأسلوب بالتجربة لا بالوصفة، وبالصبر لا بالاستعراض، فاحتفظ بقدرته على الإقناع والإمتاع معًا، سواء كتب سخريةً، أو تاريخًا، أو تراثًا محقَّقًا. إنّه كاتب واحد بأقلام متعدّدة، جمع بين سخرية تكشف الحاضر، وتحقيق يستنطق الماضي، من دون أن يفقد بوصلته الأخلاقية أو وعيه النقدي، فظلّ أثره حيًّا، وإن ابتعد عن المكان، حاضرًا في النصّ، وفي ذاكرة جديرة بأن تستعيده.